特集 蓮 池

特集 蓮 池

Ⅰ.川袋低湿地形成と蓮池の変遷(序説)

渡 部 瞭(会員・藤沢メダカの学校をつくる会会員)

はじめに

鵠沼(くげぬま)の小田急線以東で少年時代を過ごした方なら、〈蓮池〉で遊んだ思い出をもっておられるに違いない。メダカやクチボソ(モツゴ)やマッカチン(アメリカザリガニ)、オンジョ(ヤンマ)をはじめとするトンボ・カゲロウの仲間やミズスマシ、ゲンゴロウ、タガメ……。蓮池やその周囲には子どもたちの遊び相手はいくらでもいた。手網(たも)や餅竿(もちざお)を手にした子どもたちの声は、日暮れまで絶えなかった。

池は、川名の谷戸をねぐらにするコサギやゴイサギのよい餌場となっていたし、水面から突き出たヨシにはヨシキリが賑やかな声を立てた。

夏になると、朝早く蓮の花が開くかそけき音を聴きに別荘族が杖を曳(ひ)き、池畔に画架(がか)を立てる日曜画家や三脚を構えるカメラマンの姿を見かけた。

周辺には狭いながらも稲田(いなだ)が拡がり、夏の夜には別荘の窓に涼風がカエルの合唱の賑わいを運び、秋には草むらにすだく虫の合唱に代わった。冬にはカモたちが渡りの羽を休めた。凍結した池でスケートのまねごとをする勇敢な少年たちもいた。

鵠沼南東部の別荘地開発は、東海道線や江ノ電の開通と共に本格化し、関東大震災、小田急江ノ島線の開通、太平洋戦争、朝鮮特需(とくじゅ)、高度経済成長と、さまざまな時代の流れの中で進展し、別荘地から定住の高級住宅地、さらには一般住宅地へと変貌した。

しかし、蓮池とその周辺の、周囲を砂丘で囲まれ、わずかに東が開けた盆地状の低湿地(仮に〈川袋低湿地(かわぶくろていしっち)〉と名付けておこう)は、江ノ電柳小路(やなぎこうじ)駅からほど近いにもかかわらず、鵠沼地区の中では最後まで水田が残り、宅地化から免れた一画である。

鵠沼地区の水田地帯は、古来集落のあった引地川流域から発達したと考えられる。鵠沼神明(しんめい)地区の上村(かむら)にあった上の田が最も古く、湘南新道付近の下の沢、そして引地川の改修によって拡大した堀川(八部(はっぺ))の水田が最大のものだった。境川流域には現在の鵠沼東にあった奥田と、この川袋低湿地の水田があった。境川流域の水田は、片瀬との境界線をまたいでいた。

これら鵠沼の水田地帯はいずれも、水はけの良い砂地が一般的な湘南砂丘地帯にあって、河川の曲流(蛇行(だこう))が残した河跡湖(かせきこ)(三日月湖(みかづきこ))とその周辺の後背湿地を利用したものと考えられる。

さて、この川袋低湿地はどのようにして形成されたのだろうか。古い古い昔のことから話を始めよう。

1.相模野台地の形成と境川

神奈川の大地の形成 現在地球科学の主流とされるプレートテクトニクス理論によれば、地球の表面は14枚程度のプレートに分かれていて、それらが地球内部から湧き上がるマントルの対流によって移動し、2つのプレートがぶつかるところには大山脈や海溝を形成し、分かれるところには海底火山の噴出による海嶺と呼ばれる海底山脈や地溝帯と呼ばれる割れ目を形成する。

神奈川県の地形形成は、北米プレートとユーラシアプレートの境目に南側からフィリピン海プレートが北上して衝突してくるという現象と大きく関わっている。それまでユーラシアプレートの下に潜り込んでいたフィリピン海プレートが、衝突してくるようになったのは数百万年前からで、深海底に堆積した小仏(こぼとけ)層を押し上げて小仏山地を形成し、そのエネルギーが北米プレートとユーラシアプレートの境目にフォッサマグナの割れ目を押し広げたらしいというのが、最近の学説である。

さらに第2波として、フィリピン海プレート上で活動した海底火山の堆積物(緑色凝灰岩(りょくしょくぎょうかいがん)=グリーンタフ)が衝突し、丹沢山地を形成した。丹沢山地の中央部には、地下の深部から石英閃緑岩(せきえいせんりょくがん)が突き上げてきて、ドーム状の構造をもつ山塊ができあがった。

第3波として、やはりフィリピン海プレート上で活動した海底火山が活動を続けながら衝突したのが伊豆半島だと説明されている。この時のエネルギーは海底に堆積した地層を押し上げ、足柄(あしがら)山地や多摩丘陵から三浦半島を経て房総半島へ続く丘陵をつくった。伊豆半島の付着は第三紀と呼ばれる地質時代の末期におこったが、次の第四紀にはいると、付着した伊豆半島の北部に箱根や富士山といった火山の活動が活発になる。

相模野台地 第三紀に盛り上がった丹沢山地から流れ出す川は、現在の相模川のおおもとで、小仏(こぼとけ)山地との間に深い谷を刻みながら東方へ流れ、〈古東京湾〉ともいうべき東の海へ流れ出し、広大な平野を堆積させていった。ところが、第四紀になると下流部に隆起してきた多摩丘陵にさえぎられて、南の相模湾に向きを変える。そして、平野の上に巨大な扇状地を形成していった。これが次第に隆起したのが、現在〈相模野(さがみの)(相模原)台地〉と呼ばれる洪積台地だ。現在の相模野台地は、丹沢から流れ出す城山町付近(扇頂)でおよそ140m、末端(扇端)の藤沢の伊勢山付近でおよそ50mの標高をもつ。すなわち50m程度の隆起量をもち、北から南に向かって傾斜している隆起扇状地だ。その構成物質は、単に河川が運んできた円礫(えんれき)の堆積物(相模野礫層(れきそう))だけでなく、基盤に貝化石を含む海成層(藤沢砂泥(さでい)互層(ごそう))があり、表面にはスコリアやパミス(軽石(かるいし))層を挟む関東ロームと総称される火山灰の風成層(陸上で堆積した地層)が厚く堆積している。これは、この隆起扇状地の形成過程においてかなりの隆起・沈降が繰り返されたこと、最終段階において、相当長い期間箱根や富士山の火山活動が活発だったことを物語る。

藤沢市における相模野台地の表面と、東側を流れる境川の谷底平野との比高をみると、南の善行付近でほぼ40mであるのに対し、北の湘南台〜長後(ちょうご)付近では25m程度しかない。長後より北側はまた徐々に高度を上げていく。このことは隆起量が一様ではなく、長後付近を中心にたわんで隆起したと考えられる(これを撓曲(とうきょく)という)。相模野台地の南端は、藤沢市から茅ヶ崎(ちがさき)市にかけて、ほぼ直線的に比高40m近い急斜面になっている。まず断層崖が形成され、そこが今から5000年ほど前までに浸食された海食崖(かいしょくがい)(海岸にうち寄せる波の力で削られた崖)とされる。

扇状地の表面は、二枚貝の貝殻の片方を伏せたように、山地からの出口(扇頂)が高く、扇端に向かって緩やかに傾斜している。一見のっぺりした地形だが、よく見ると扇頂から放射状にわずかな谷が何本か見られることが多い。極端にいえばハマグリよりもアカガイの貝殻のようなものだ。この谷はかつての流路の痕跡(こんせき)である。この隆起扇状地の隆起量は、東側が大きく、西側が小さかったため、相模川本流は東から西へ移動し、現在は茅ヶ崎市と平塚市の境界を流れている(無論、川が先にあって、それを境界としたのだが)。

相模野台地のように扇状地が徐々に隆起すると、この流路の痕跡に水流が復活し、隆起量に応じて谷を深くする。すなわち、この谷川と台地面の比高が隆起量を示す。境川や引地川とその支流の谷はこのようにして形成された。

境川は高尾山(たかおざん)と城山湖(しろやまこ)の間にある草戸山(364m)の大地沢が源流で、多摩

丘陵と相模野台地の境目付近(扇側)を比高40m程度の谷を刻んで流れ下る。引地川の場合は、大和市上(かみ)草柳(そうやぎ)付近の伏流水を水源とする全長20km程度の流れだ。両河川の本流は、藤沢市付近の場合、ほぼ南北方向の直線的な谷を平行して形成している。台地上の支流の数は少なく、境川の場合は多摩丘陵側からの支流がかなり発達している。最大のものは藤沢駅東方で合流する柏尾(かしお)川だ。

|

|

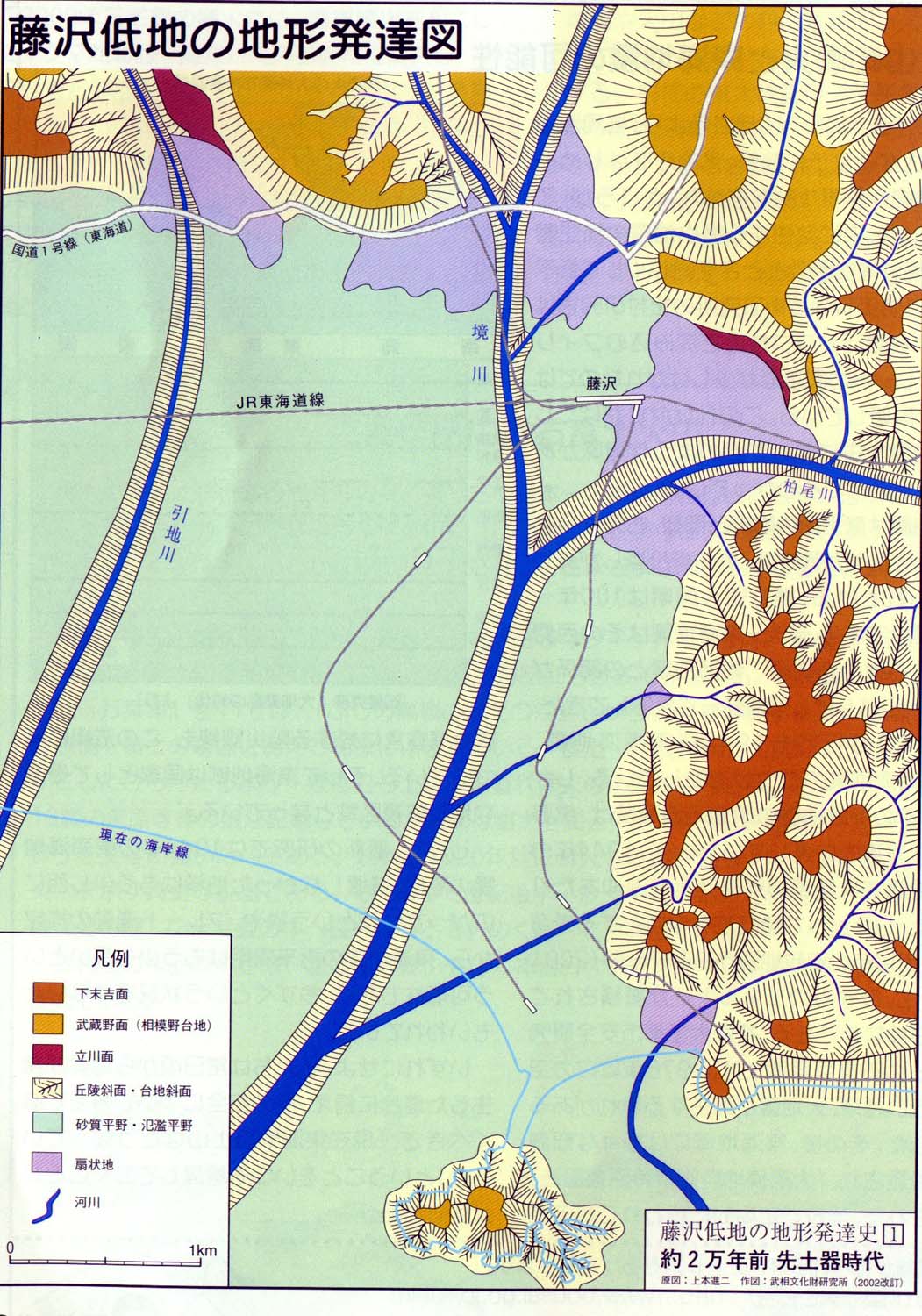

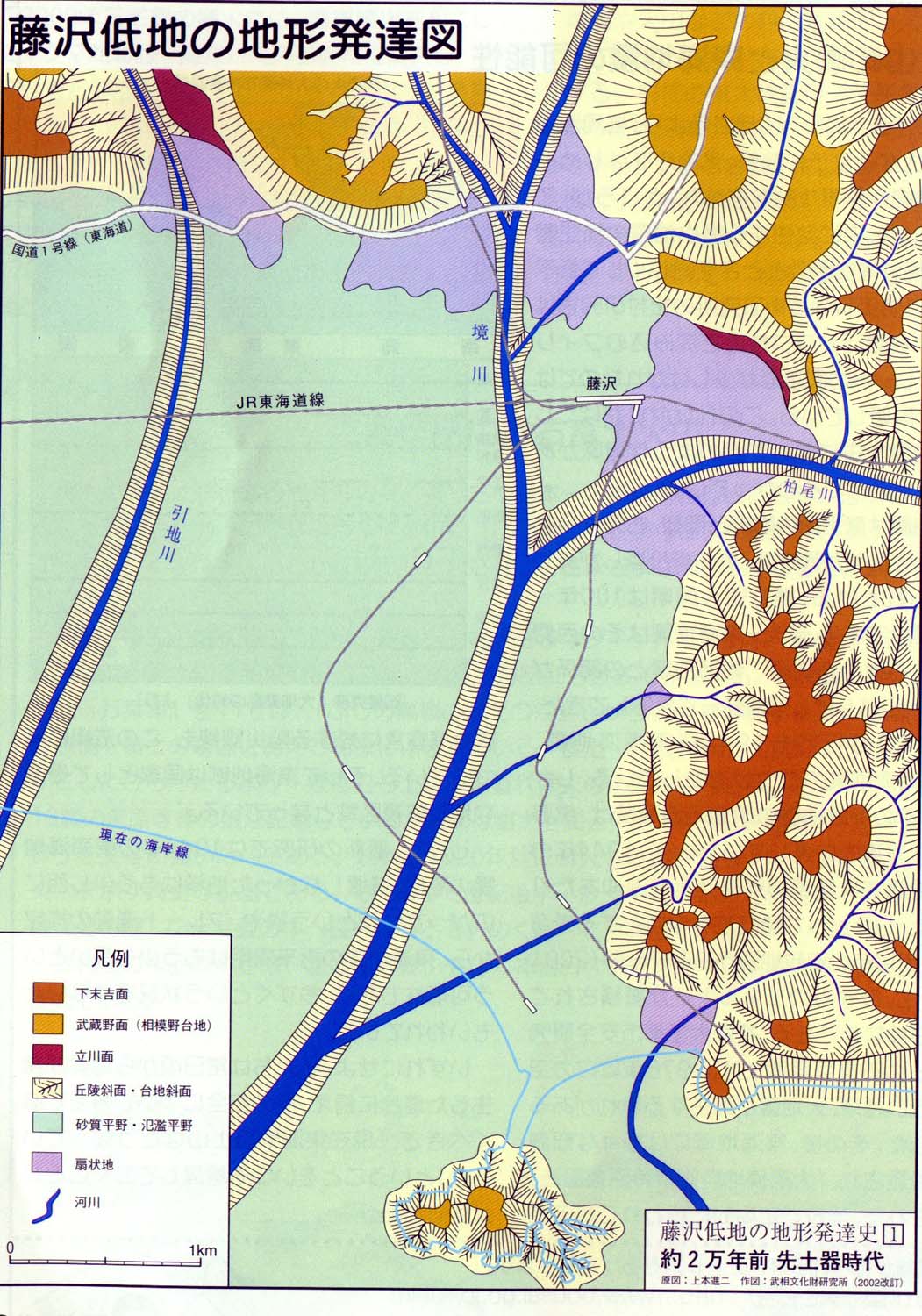

| ① 約2万年前 先土器時代 |

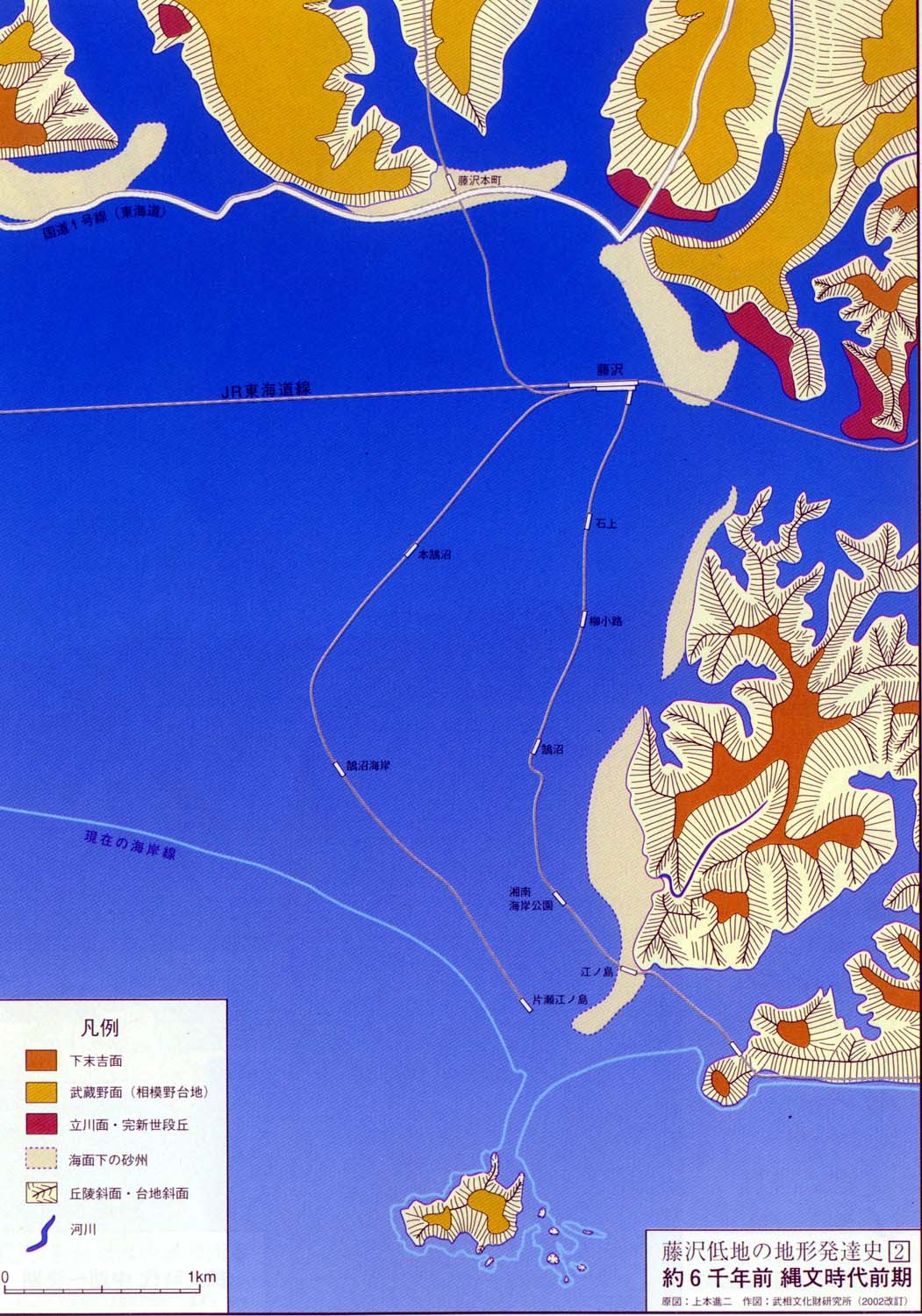

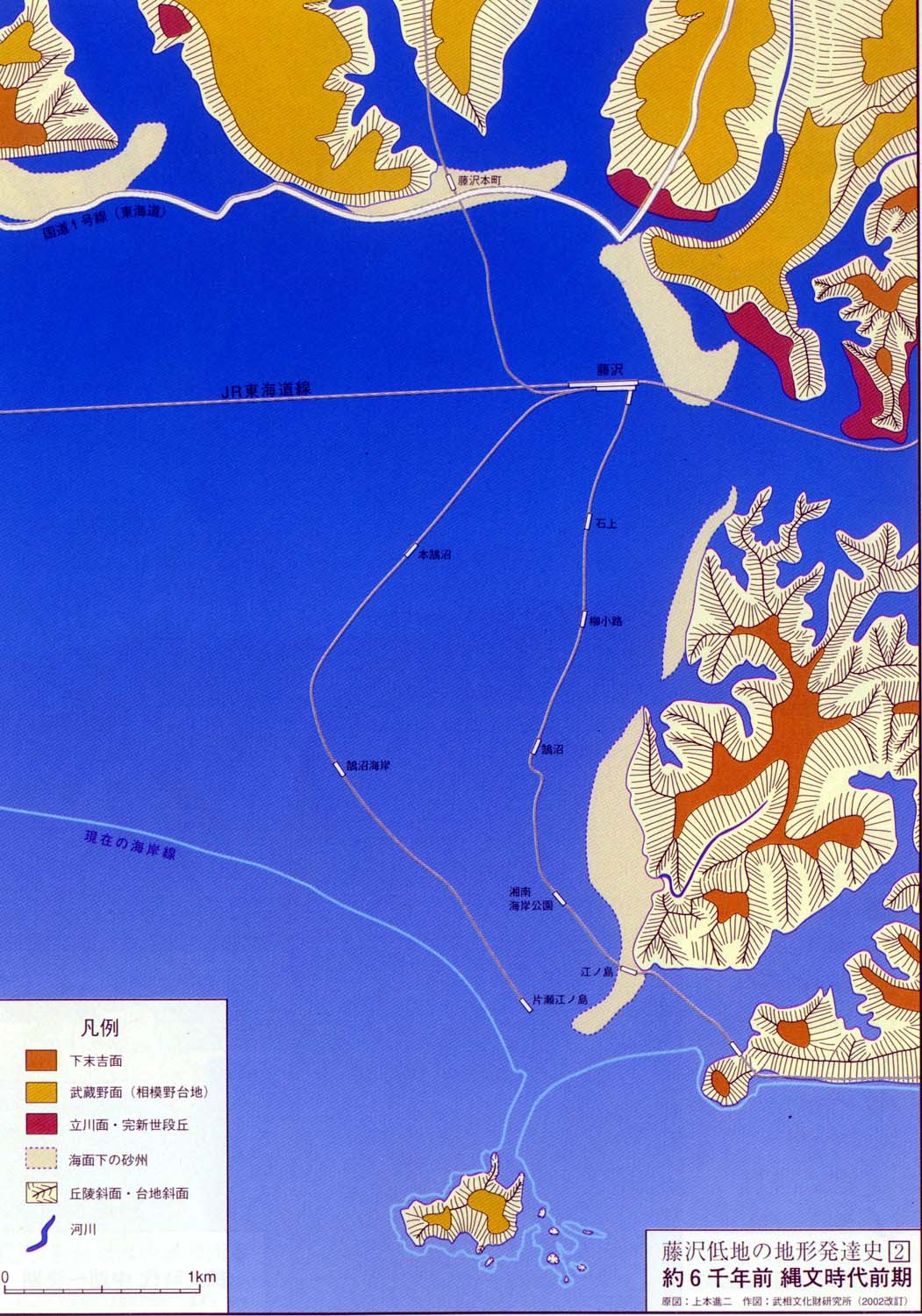

② 約6千年前 縄文時代前期 |

2.縄文海進

10m高かった海面 地球上には案外短いスパンで海面の下降・上昇、すなわち平均気温の下降・上昇の波があることが知られている。いわゆる氷期(氷河時代)と間氷期(かんぴょうき)である。この原因には諸説があるが、惑星としての地球の自転軸の傾きと、公転半径(太陽と地球の距離)のずれから来るもので、約10万年の周期があるとする説が有力だ。

現在から振り返って最後の氷期は〈ヴュルム(ウルム)氷期〉とヨーロッパで呼ばれるもので、その後半の時代、今から3万年ほど前に藤沢市域の相模野台地の表面に人間生活が始まったらしい証拠が見つかっている。まだ土器をもたない先土器(せんどき)時代の遺跡だ。ヴュルム氷期の最盛期には、海面は現在よりも10〜12m程度下がったと考えられている。江の島は今よりもずっと大きく、平地の上の小山あるいは半島になっていた。境川や引地川の谷もずっと深かったに違いない。

今から1万年前ころに氷期は終わり、間氷期にはいった。その前後から世界の多くの地域でホモ=サピエンスによる新石器時代が始まる。日本の場合は縄文時代と呼ばれる。

間氷期にはいった縄文時代には、気温が上がり海面も上昇した。海面が最も上昇したのは、今から6000〜5500年ほど前で、藤沢付近では現在の海面よりも10m程度高かったと思われる。そのため、海の面積が拡がり、境川や引地川の谷は細長い入江となった。これを〈縄文海進(かいしん)〉という。この細長い入り江を取り巻く台地の表面には、入り江に下りて魚介類を捕ったり、台地に群れていたイノシシやシカを狩ったりして暮らしていたであろう縄文人の集落跡がいくつも見つかっている。

境川や引地川の流路に沿う平野の断面図をつくってみると、相模野台地からの出口から上流に1km以上にわたる全く水平な部分が認められる。現状は、引地川の場合は明治小学校以北の大庭の水田地帯と遊水池となっているところで、藤沢北高校付近までであり、境川の場合は旧藤沢宿以北の、最近俣野(

またの)遊水池が造成されたあたりまでである。双方共に遊水池がつくられているということは、ここが水害常襲地帯であることを物語る。

ここの標高は、ぴったり海抜10mの水平面なのだ。このことから、比較的最近まで静水面、すなわち入江か湖沼だったことが想定できる。この場所が静水面だった理由としては、両河川の谷の出口が西から東に流れる沿岸流が運んでくる砂が砂嘴(さし)という細長い砂の半島を形成し、入江の口を塞いで湖沼(潟湖(せきこ)=ラグーン)になったこと。先述した撓曲によって下流側の隆起量の方が大きかったために水が溜まりやすかったことが考えられる。この時の砂嘴は後にかなりの高まりをもつ砂丘に発達した。境川の場合は旧藤沢宿の南、藤沢小学校が建つ砂丘、引地川の場合は明治小学校が建つ砂丘だ。

|

|

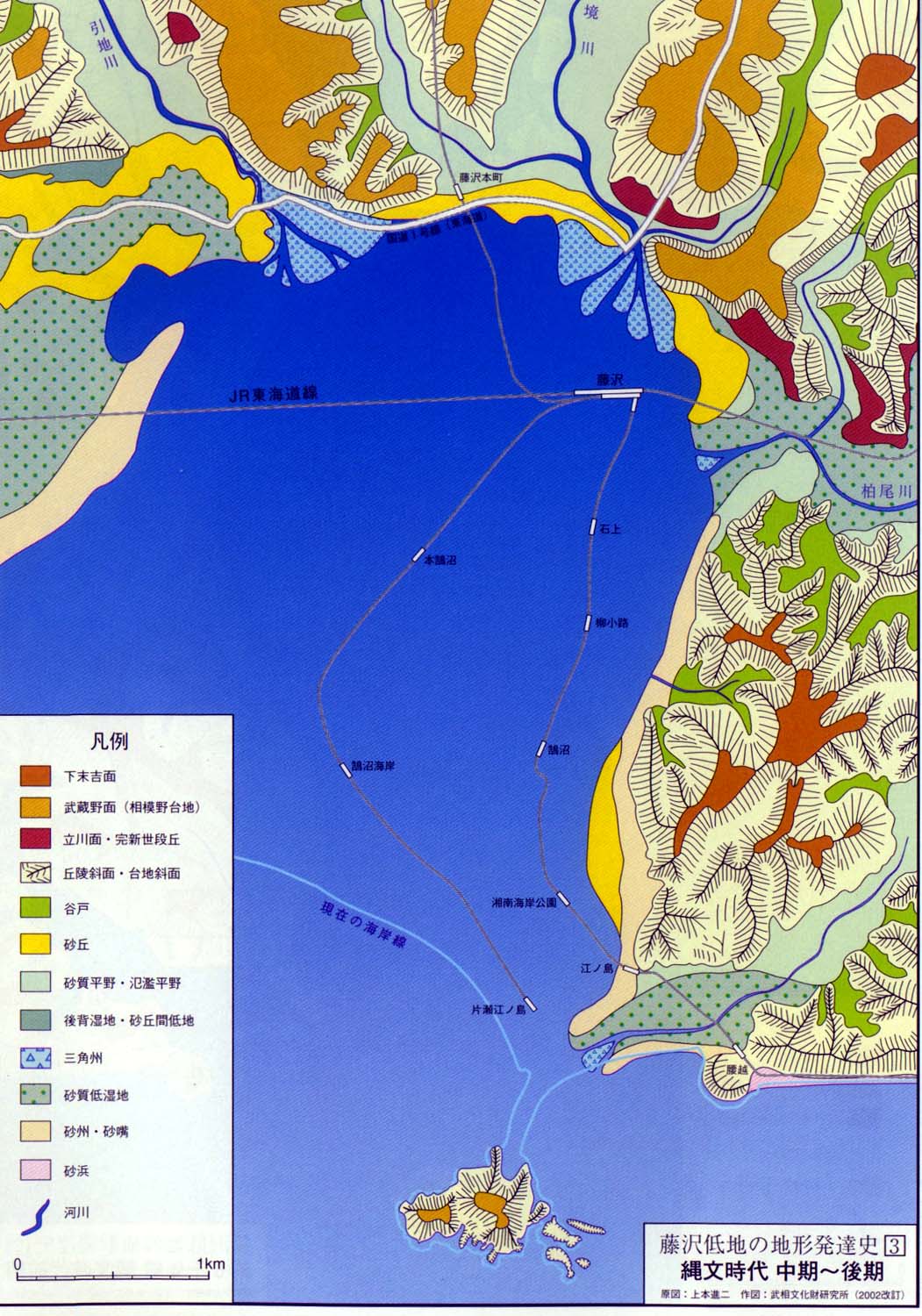

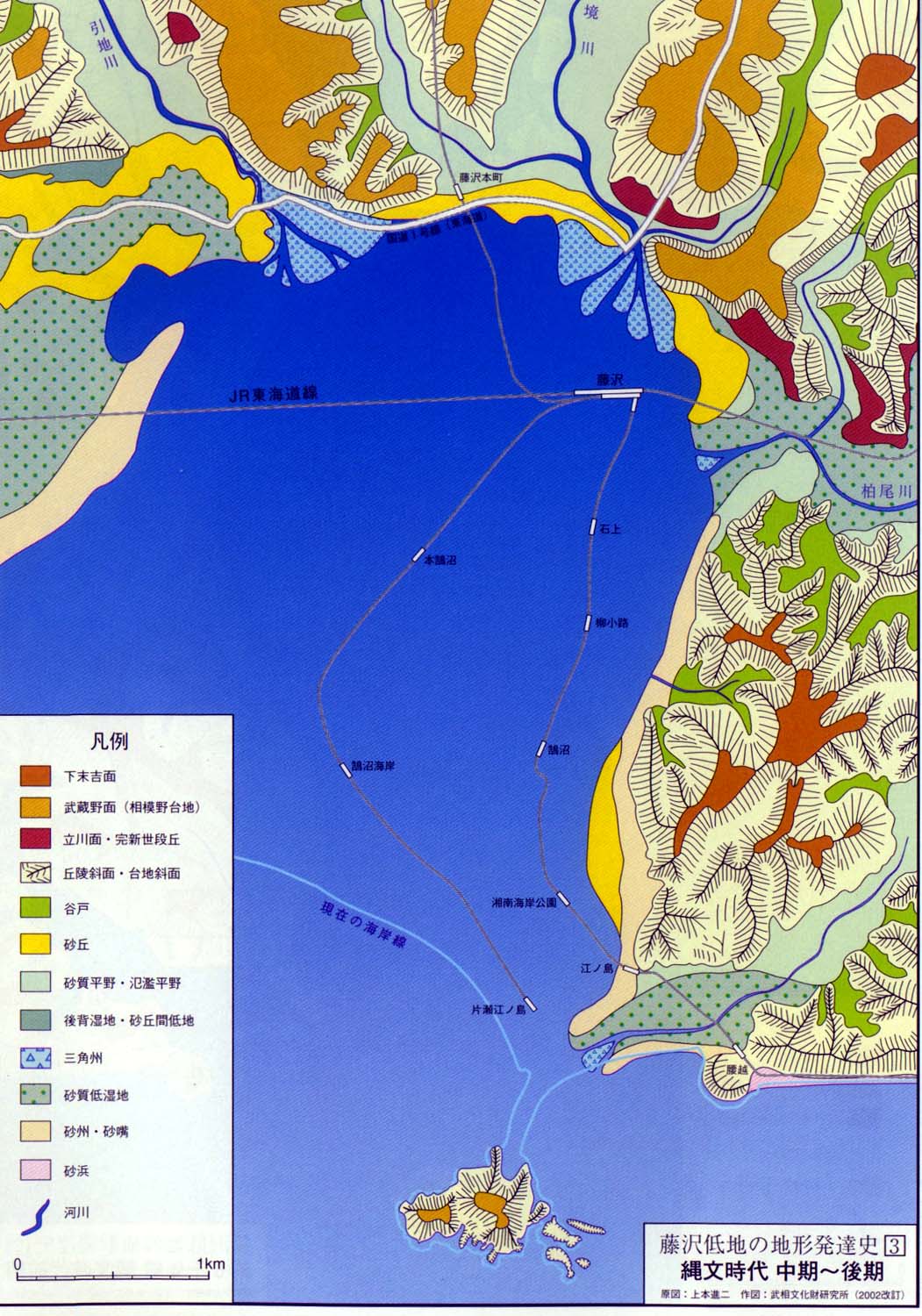

| ③ 縄文時代 中期〜後期 |

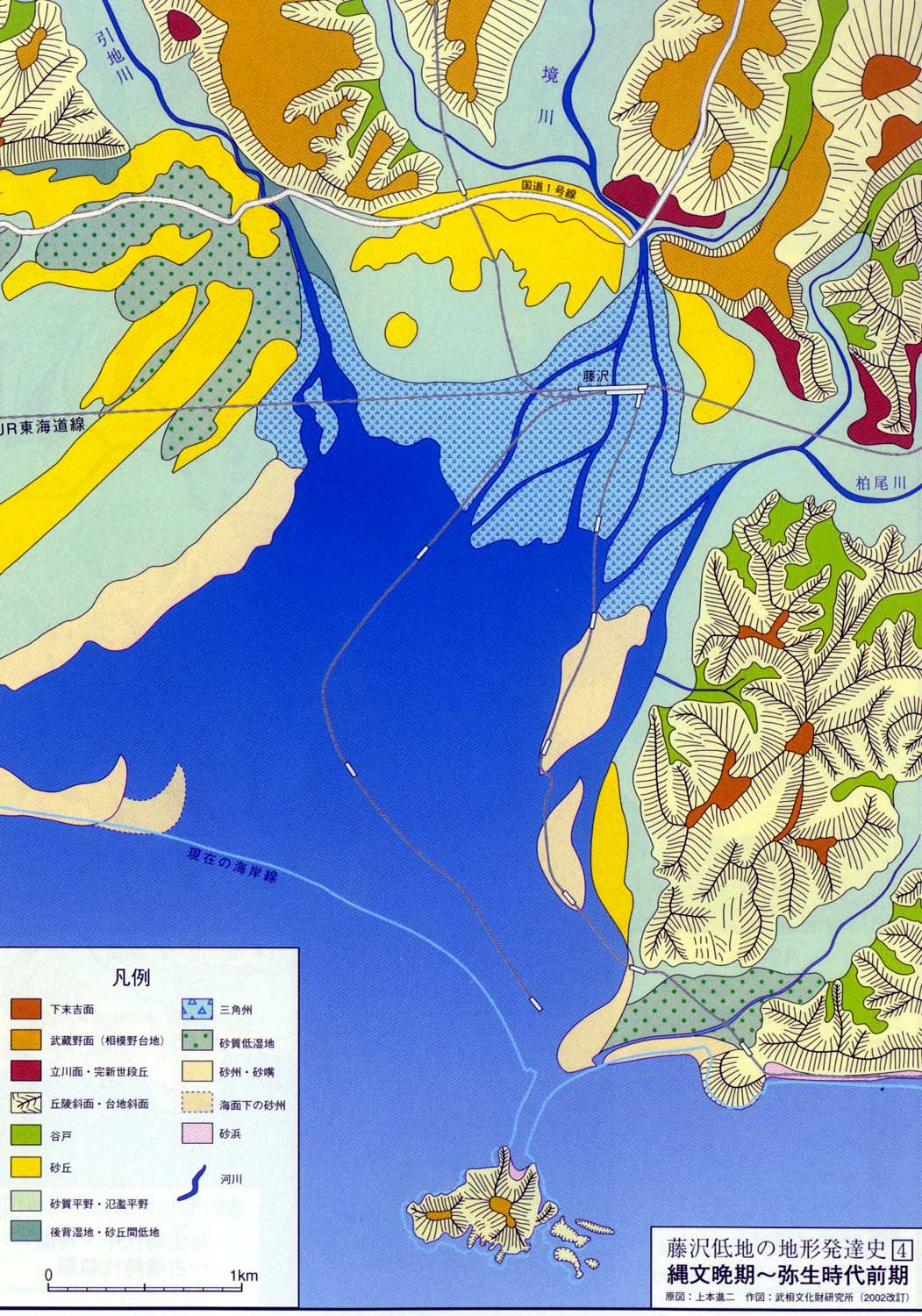

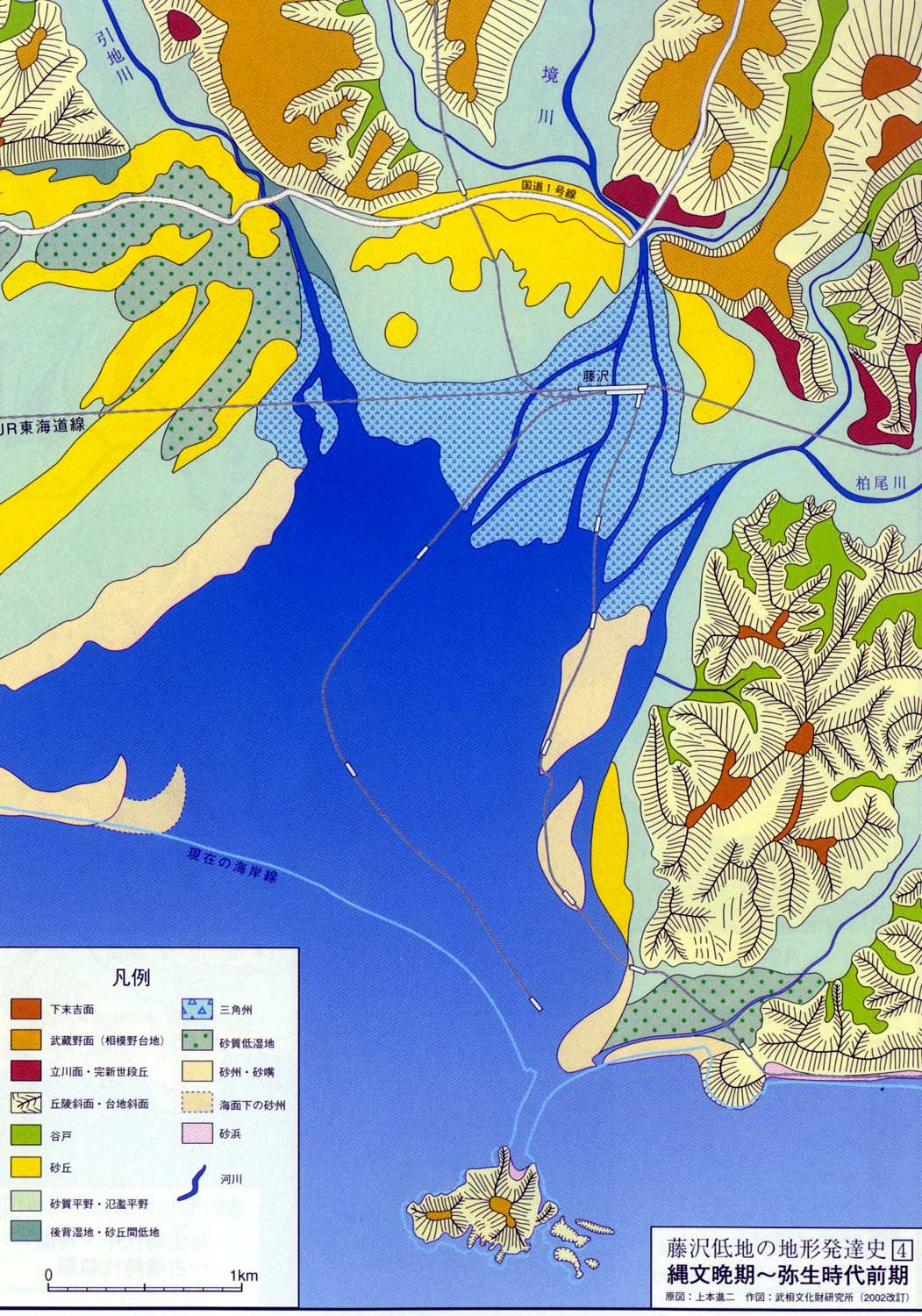

④ 縄文晩期〜弥生時代前期 |

縄文海進のピークが過ぎて海面が下がり始めると、入り江あるいは潟湖の段階は過ぎたが、歴史時代に入ってもこのあたりは湖沼であり続けたと考えられる。

大庭谷底平野 明治小学校の東約200mに柏山(かしやま)稲荷神社がある。大庭(おおば)城主大庭景親(かげちか)が城の護りのために引地川を堰止める水門をつくり、その水門の護リ神として勧請(かんじょう)した。境内池の中にある厳島(いつくしま)千人力弁天社が、昔水門のあったところといわれている。

引地川の谷にライフタウンから小糸川という支流が小さな谷をつくって合流してくるあたりに〈舟地蔵(ふなじぞう)〉というバス停がある。バス停の名は近くに立っている石造の舟に乗った地蔵菩薩坐像に由来する。お地蔵さんは道路の拡幅によって移動させられ、周辺は小公園になっている。小公園に立って北を見ると、関東ロームの崖が見える。よく観察すると赤褐色のロームに挟まれて2本の白いすじのような地層が見られる。下の薄い方は三浦軽石層、上の厚い方は東京軽石層と呼ばれる6万年ほど前の火山活動によって堆積した軽石の層だ。崖の上は〈大庭城址公園〉になっている。この城址公園周辺は、先土器時代、縄文時代、弥生時代、さらには奈良時代に至る集落跡が折り重なって発見されている。また、遅くも平安時代末期には大庭氏の拠点となり、鎌倉時代を経て、室町に扇谷(おうぎがやつ)上杉定正の執事だった太田道灌(どうかん)(江戸城の築城で有名)によって本格的な城塞(じょうさい)が造られ、戦国時代に北条早雲(そううん)によって奪われ、後北条が〈太閤(たいこう)の小田原攻(ぜ)め〉で攻め滅ぼされるまで、主は代わっても城塞であり続けた。藤沢市の歴史を見る場合、最も時代的な層が厚い重要な地点だといって過言ではない。

この舟地蔵には伝説が残されている。

北条早雲の大庭城攻めの際、迎え撃つ城側は、引地川を谷口で堰き止めて、一時的な湖水をつくり、それを内濠(うちぼり)としたために北条軍は攻めあぐんでいた。そこへ一人の老婆(農夫とも)が現れ、堰を破壊すると水が干上がることを教えたため、北条軍は大庭城を攻略できた。ところが、北条軍は秘密が漏れることを恐れてこの老婆を殺害してしまった。これを哀れんだ村人は、老婆の亡骸(なきがら)をねんごろに葬り、供養(くよう)のために舟地蔵を造立(ぞうりゅう)したというものだ。

これらの伝説は史実かどうか定かではないが、水平な引地川の谷底(こくてい)平野は、さほど高くない堰(せき)でも広大な人造湖をつくることができることを示唆していて興味を引かれる。

|

|

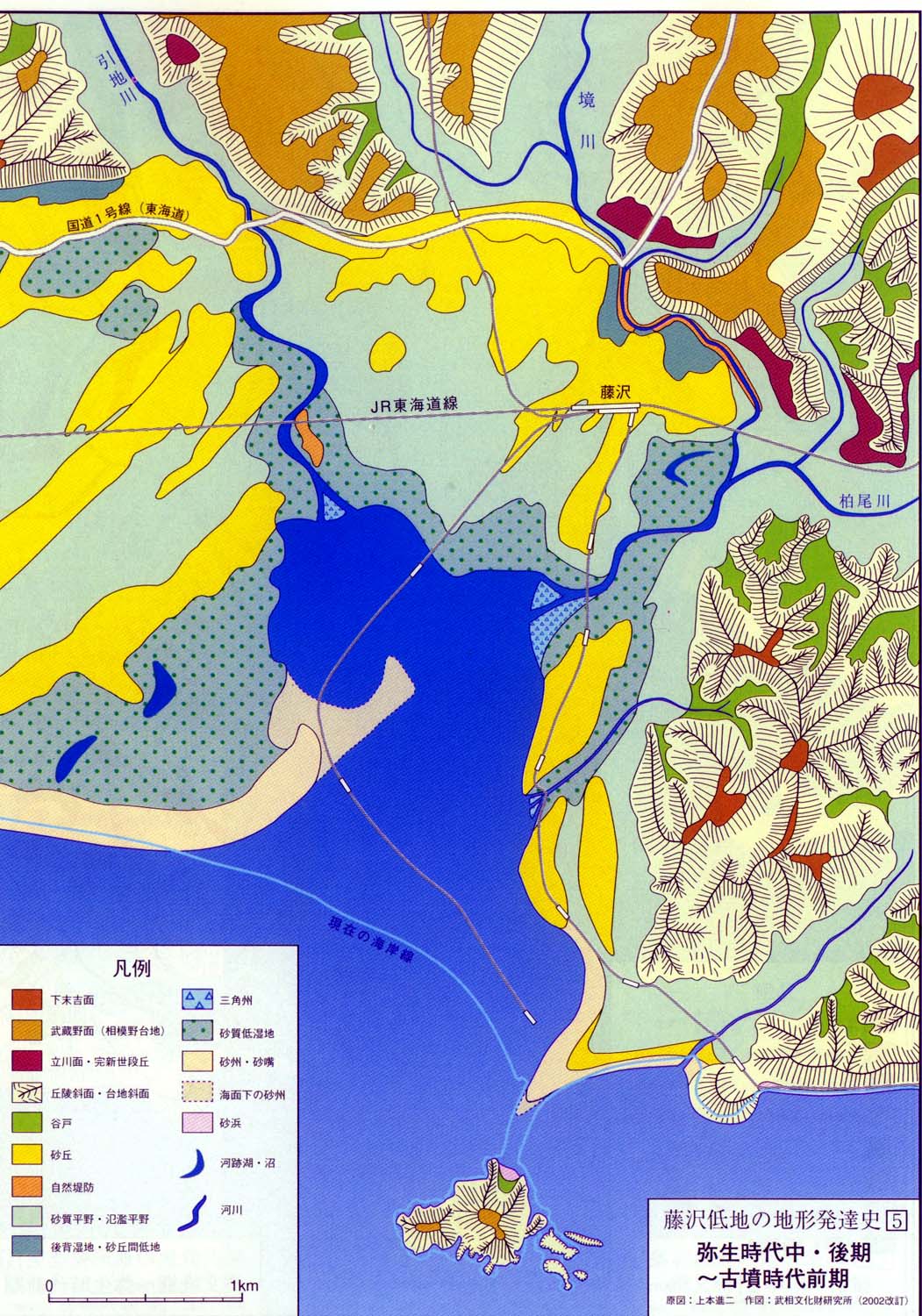

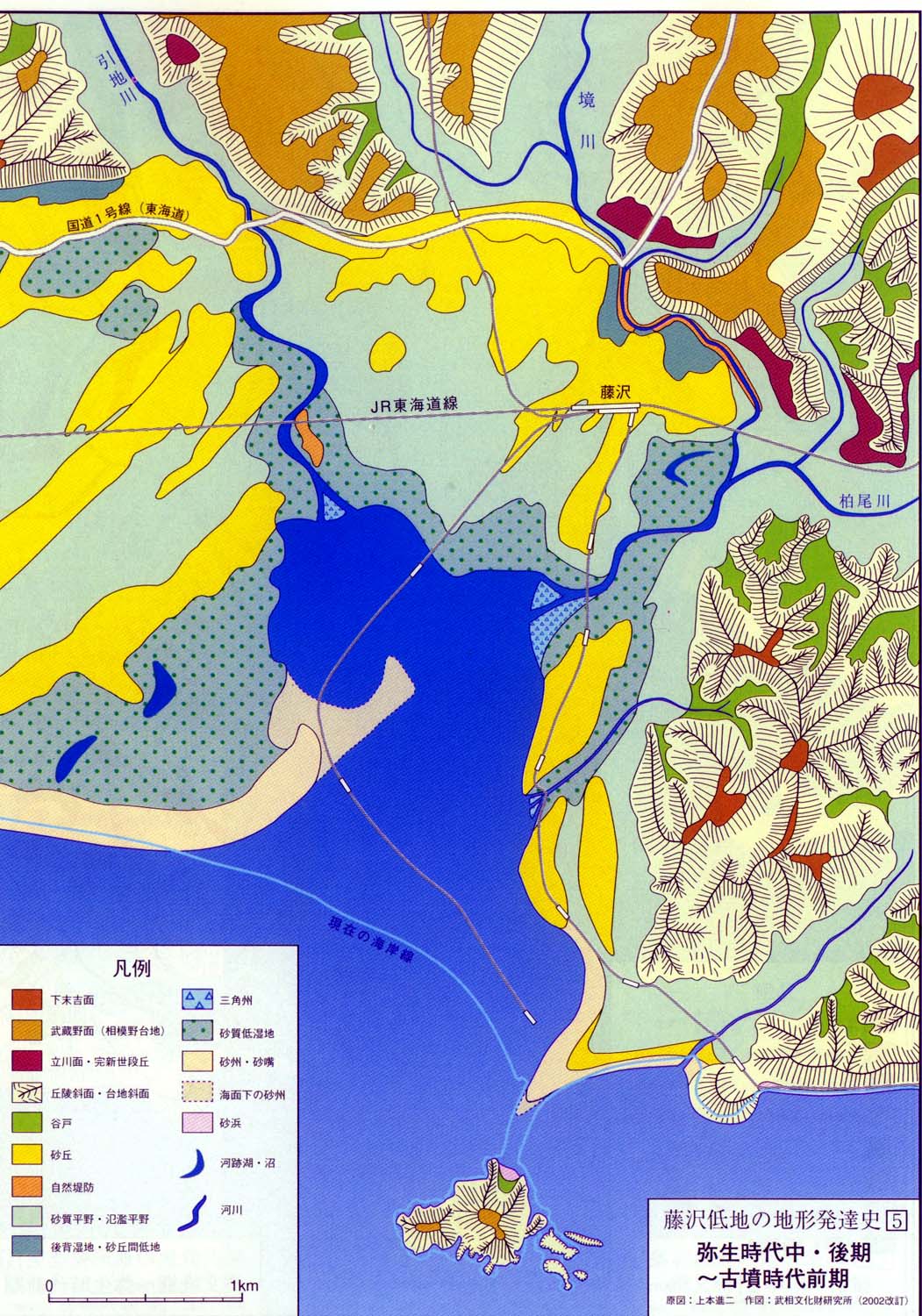

| ⑤ 弥生時代中・後期〜古墳時代前期 |

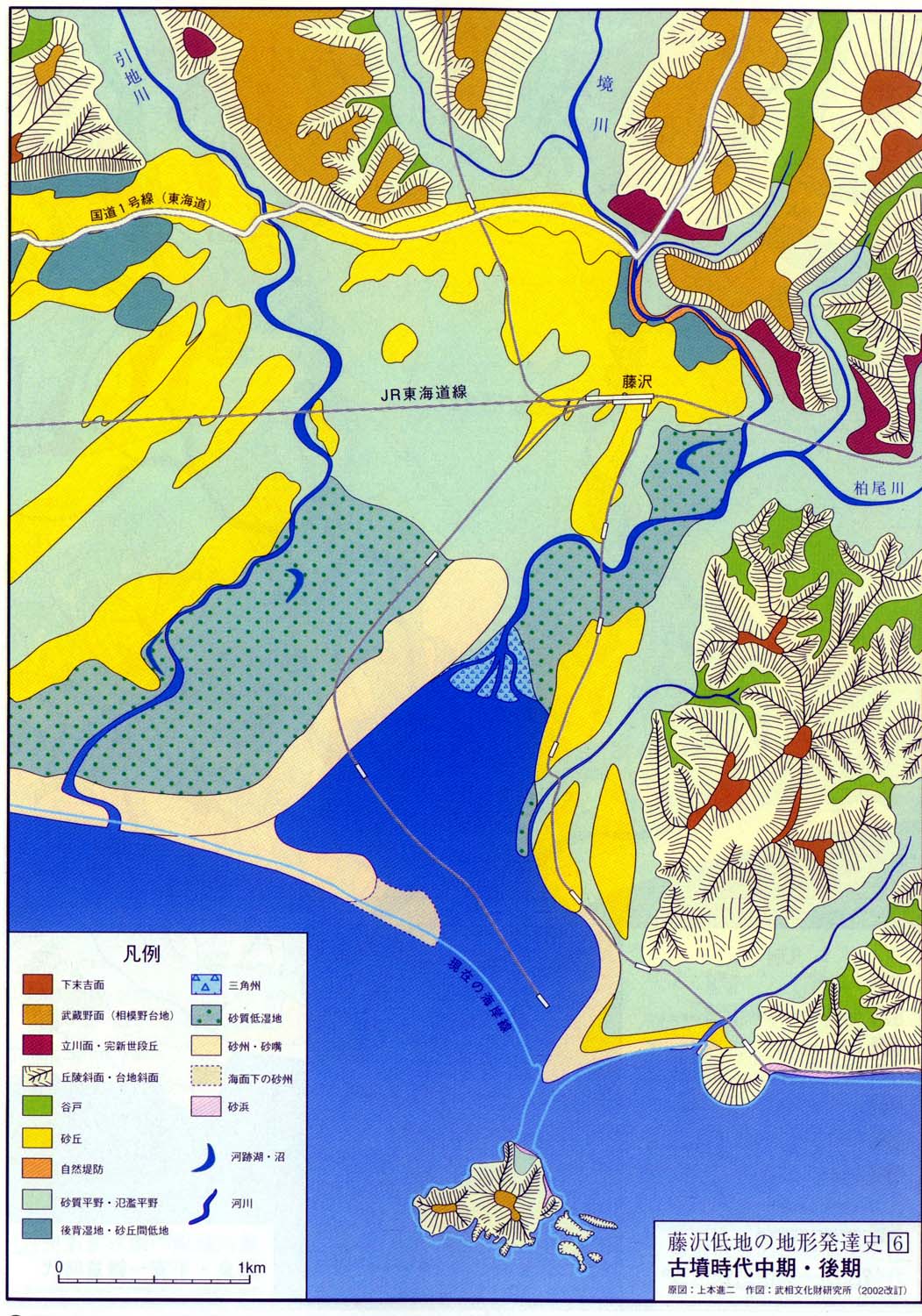

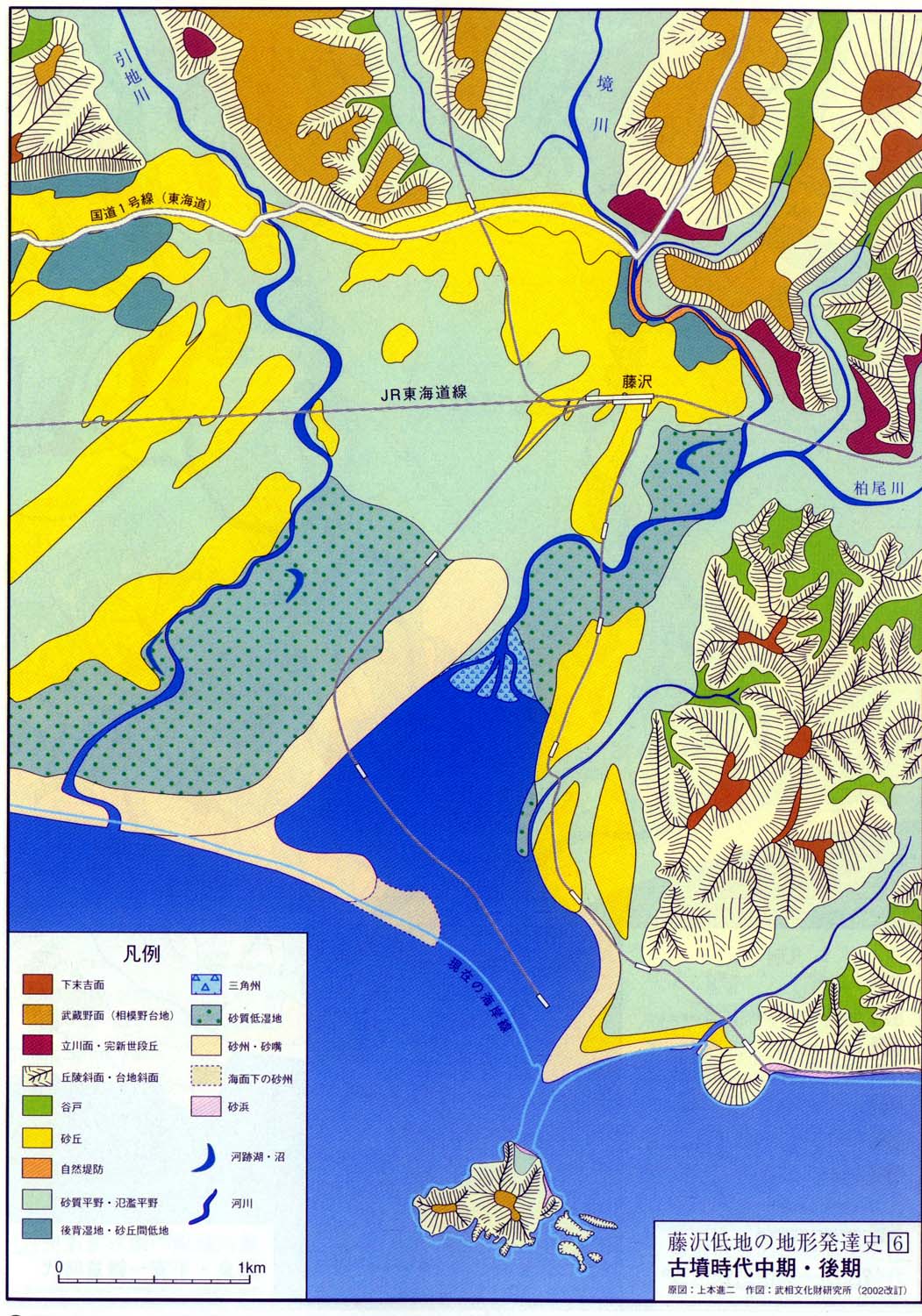

⑥ 古墳時代中期・後期 |

3.湘南砂丘地帯の形成

海退はじまる 縄文海進がピークを過ぎた5000年前ころから、相模野台地南面の海食崖より南側の浅い海底が海面上に姿を現し始めた。このような砂質の浅い海底が陸化してできる平野を海岸平野という。

海岸平野を構成する物質は、沿岸流(海岸線に沿って流れる海流)によって運ばれてきた砂が、寄せ波によって渚にうち寄せられたものだ。渚には貝類が生息するので、しばしば貝殻を含む。藤沢市の海岸平野(湘南砂丘地帯の東半)の場合、砂の構成を調べてみると、丹沢山地の岩石とほぼ一致し、一部火山噴出物を含む。つまり相模川が運んできて、海に吐き出した砂だ。また、引地川や境川の砂も若干含まれる。茅ヶ崎や辻堂海岸の渚には平たい円礫(えんれき)が見つかることがあるが、鵠沼や片瀬の場合、海岸線にも内陸の砂地にも礫が含まれることは稀である。相模川の河口から離れているためだと説明できる。

相模湾の沿岸流について見ると、西半分では反時計回りだが、東半分では時計回りだ。

この理由には2つの要因が考えられる。

その1は湾口部の中央に伊豆大島があることだ。日本海流(黒潮)の一部は三浦半島まで行く前に、大島にぶつかって相模湾内の中央部に入ってくる。

その2は相模湾の海底地形と水深が西半分と東半分とでは著しく異なる点だ。東半分にあたる湘南海岸から三浦半島西岸にかけては、狭いながらも陸棚(浅い平坦な海底)が認められ、その先は海脚と呼ばれる尾根状の地形と海底谷が交互にひだを形成して相模トラフに落ち込んでいる。ところが西半分、特に小田原市国府津(こうづ)以西は、いわゆるドン深で、いきなり1300mの相模舟状海盆まで沈み込んでいる。北米プレートとフィリピン海プレートとの境界をなす相模トラフだ。相模湾の東側に海水浴場が並んでいるのに対し、西半分ではマリンスポーツが盛んでないのは、単に東京からの距離だけが理由ではない。相模湾東部の沿岸漁法が地引き網や投げ釣りであるのに対し、西部では定置網と磯釣りが見られるのもこのためだ。

大島にぶつかった日本海流の一部は、陸棚の壁に沿って北上し、相模川が形成した相模海底谷めがけて進んでくる。そして、相模川河口付近で東西に分かれる。

そういうわけで、茅ヶ崎市から藤沢市にかけての相模湾奥における沿岸流は西から東に向かい、片瀬山丘陵や江の島にぶつかって沖に逃げる。このために引地川・境川は河口部が東に曲流する。沿岸流に運ばれた海砂が河口部に砂嘴(さし)(細長い砂の半島)を形成するためだ。江戸時代初期の絵図には、引地川が境川に流入する姿を描いたものも残っている。また、陸地と江の島の間に陸繋(りくけい)砂州(さす)(トンボロ)を発達させ、江の島を陸繋島(りくけいとう)にした。

そもそも海岸平野における砂丘列が海岸線に平行する理由としては、次のように考えられている。

砂丘の形成 砂浜(さひん)海岸にうち寄せる波は、渚(なぎさ)で速度が速くなるためエネルギーを増し、渚の砂を侵食して陸上に運ぶ。押し上げられた砂は波のエネルギーが減退する高さに堆積して、海岸線に平行した細長い高まりをつくる。これを浜堤(ひんてい)(バーム)という。波が引くときにも、渚で速度が速くなるためエネルギーを増し、渚の砂を侵食して今度は海底に引き込む。引き込まれた砂は波のエネルギーが減退する深さに堆積して、海岸線に平行した細長い高まりをつくる。これを沿岸州(えんがんす)(バー)という。沿岸州は引き波だけでなく、沿岸流による運搬物も堆積させる。

波の強さは表面を吹く風の風力や風向によって常に変化するから、浜堤や沿岸州も日常的な波によるものと強い波によるものと2〜3列が平行して形成されているのが普通である。沿岸州は海底にあるため観察しにくいが、大潮の干潮時には海面に姿を現す場合がある。また、寄せる波を観察してみると、波頭が崩れる位置は渚から一定の距離であることがわかる。沿岸州で押し上げられて崩れるのだ。沿岸州がきれいに続いている場合、寄せ波のバランスと適合すると、波頭が一斉に崩れてパイプラインと呼ばれる見事な管状になるときがある。サーフィンとは、こうした寄せ波の性質をうまく利用したスポーツだ。

砂浜の傾斜がきわめて緩やかで、島陰などのため寄せ波の力が弱い場合、浜堤は余り発達せず内陸まで波が寄せ、それが引き波になる頃には次の寄せ波が打ち寄せるように見えることがある。このような波を片瀬波といい、江の島の島陰にあたる片瀬東浜の波がそれにあたる。片瀬の地名はそれによって名付けられたという説もある。片瀬波は寄せるばかりだというので、古来、男女の間の片想いに掛けて歌に詠まれたり流行歌に歌われたりすることもあった。

閑話は休題しよう。

このような海岸線に平行した浜堤や沿岸州が、地盤の隆起あるいは海面の低下によって海岸平野になると、海岸砂丘列となる。通常海岸部では、気圧配置が安定しているときは昼間は海から陸に向かう風(海軟風(かいなんぷう))が吹き、夜間は陸から海に向かう風(陸軟風(りくなんぷう))が吹く。太陽エネルギーの強い昼間の海軟風の方がはるかに強く吹き付けることは、海岸部に生えている樹木が海から陸に向かって偏形していることでたやすく判断できる。湘南海岸にはクロマツやトベラなどの防風防砂林が植栽され、若木はよしずなどで護られている。

この強い風の吹き寄せによって、陸化した浜堤や沿岸州が形成した海岸砂丘列は成長する。

本州の典型的な海岸平野としては、太平洋側の鹿島(かしま)、九十九里、遠州など、日本海側の新潟(にいがた)平野などが知られている。これらに共通する特色として、海岸線が緩やかな弧状であること、海岸線に平行する砂丘列が見られることが挙げられる。湘南砂丘地帯の場合はどうかというと、現在の海岸線は緩やかな弧状をなしており、平塚市から茅ヶ崎市にかけては海岸に平行する砂丘列が認められる。ところが藤沢市の砂丘列は、最北部・中間部・最南部の3帯に分けられ、最北部と最南部は海岸線と平行する。しかし、中間部の砂丘列は、辻堂付近では東北東―西南西方向、鵠沼中央部では北東―南西方向、鵠沼東部では北北東―南南西方向、片瀬では南北方向と、東に行くに従って海岸線とは直交するような角度をもつに至る。そしていずれも北側が標高が高い。

その理由としては、かつては卓越風(たくえつふう)の吹き寄せが論じられていたが、他の海岸平野では余り見られない現象なので、疑問視されていた。すなわち一旦海岸線に平行に形成された砂丘列が、卓越風による吹き寄せによって、北東―南西方向に偏向し、相模野台地や片瀬丘陵に近づくと風向が偏向し、北部では東西、東部では南北方向になるというものだ。この地方の卓越風とは冬季の季節風、いわゆる木枯らしで、北西風を〈ナレエ(慣い)〉、西風を〈ニシ〉と呼び慣わす。しかし、海軟風との相殺(そうさい)もあってか、とくに顕著な風とはいい難い。砂丘上のクロマツの偏形もさほどとはいえない。また、冬季に成長するムギの新芽を飛砂から護るために、畑に麦わらを挿す光景は、湘南砂丘地帯の風物詩といった風情(ふぜい)だったが、その方向も必ずしも一定していない。

近年の研究により、湘南砂丘地帯東部、すなわち藤沢市南部低地の形成が、各種土木工事時のボーリングコア、考古学的な遺物の分布など、多角的に論証され、明らかになってきた。

それらによると、湘南砂丘地帯の基盤には、表面の深度が北部で海抜0m、海岸部で海抜-20m程度の南に傾斜する第三紀層があり、その上に北に厚く南に厚い円礫の河成層が載っている。これは、洪積世(こうせきせ)前半の縄文海進以前に形成された扇状地と推定できる。そしてその表面に縄文海進期に沿岸流が運んできた相模川が吐き出す海砂が厚く堆積しているのである。

|

|

| ⑦ 奈良・平安〜鎌倉時代 |

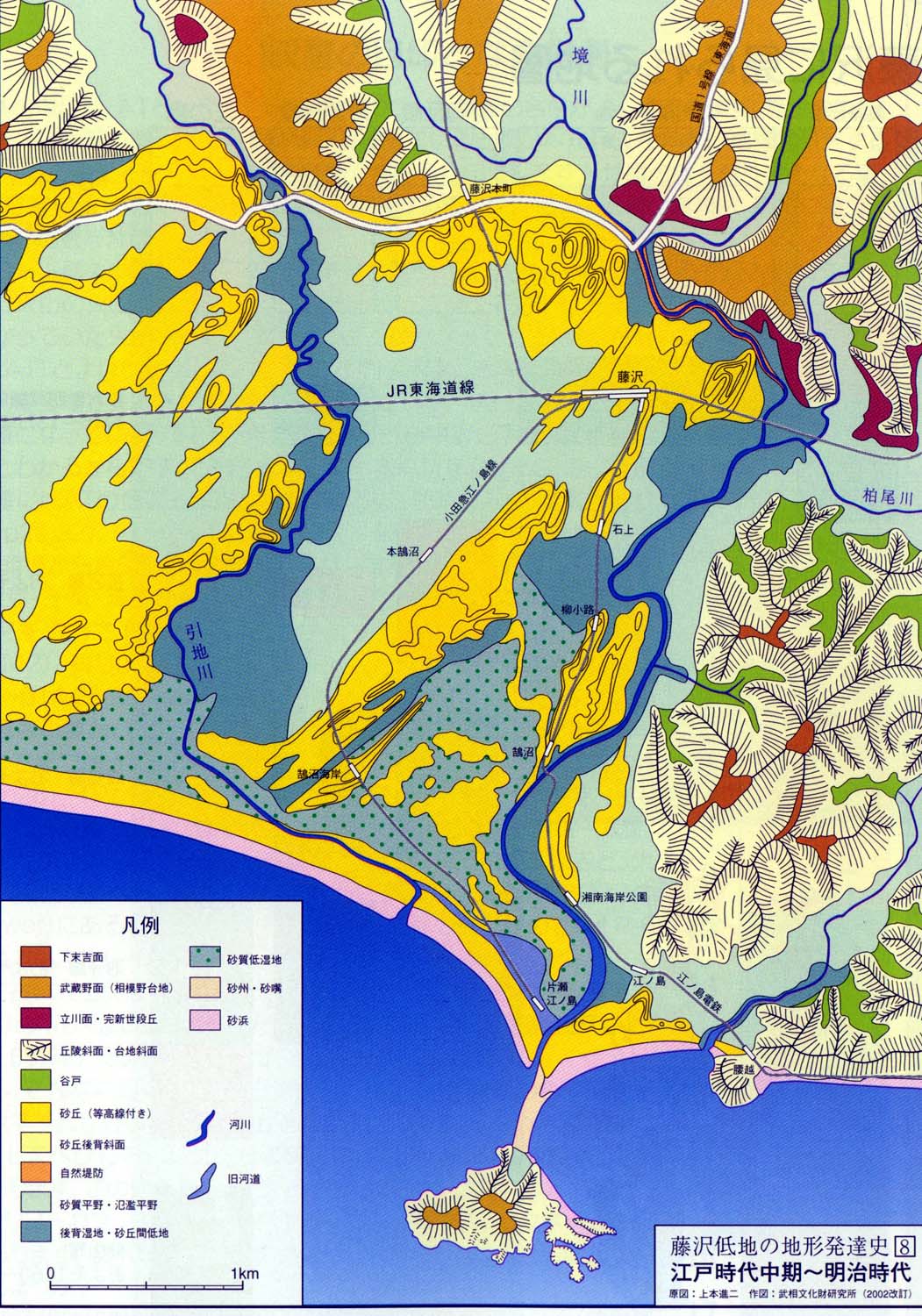

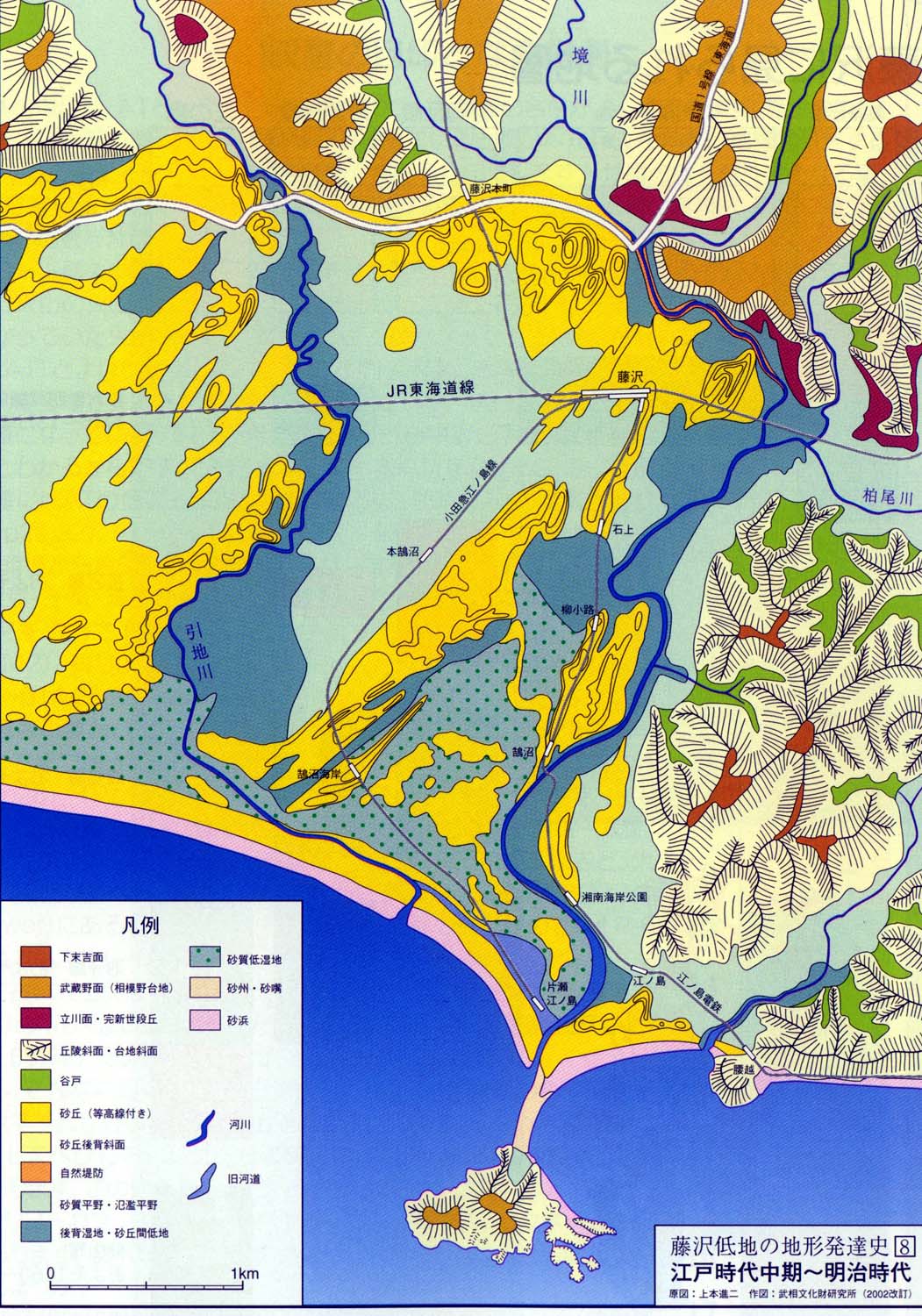

⑧ 江戸時代中期〜明治時代 |

| 原図:上本進二 作図:東国文化財研究所 (2002改訂) 『ふじさわの大地』より

|

縄文海進がピークを過ぎた5000年前ころから、この砂質の浅い海底が、海面の低下と、相模トラフにおけるユーラシアプレートとフィリピン海プレートとの境界面の摩擦から起こる地盤の跳ね上がりという要因により、陸化して海岸平野が生まれてきた。この地盤の跳ね上がりは、ほぼ平均して70年に1度起こり、マグニチュード7〜8程度の巨大地震を引き起こしてきた。最近のものが1923(大正12)年の関東地震であり、それからすでに80年になろうとする現在、いつ大地震が起きてもおかしくない。1923年関東地震においては、鵠沼海岸で約90cm、江の島においては2m弱の隆起量が観測されている。

古鵠沼湖 相模川以東の湘南砂丘地帯の形成は、西部と東部、大まかにいうと茅ヶ崎市と藤沢市とではかなり違っていたらしい。西部では内陸部からの大きな河川の流入がなかったためか、旧海食崖に平行するように北から南に徐々に陸化が進んだのに対し、境川・引地川が流入する東部では、両河川が以前に形成した侵食谷が海底に隠れているため、堆積物の収縮が見られ、地盤の上昇が遅れた。すなわち、かなり広い湾入部が形成されていたと考えられる。その西岸は北東―南西方向の直線的な海岸線をもち、そこに形成された浜堤や沿岸州が陸化して北東―南西方向の海岸砂丘列を形成したのではないかと見られるのである。

この湾入部が次第に狭まると、かつて湾内に流入していた沿岸流は、江の島にぶつかって沖へ逃げるようになり、湾口部に現在の海岸線の方向の砂嘴を発達させ、やがて湾口をふさいで湾を潟湖(せきこ)(ラグーン=砂州によって外洋から距てられた海。多くは汽水(きすい)湖→淡水湖と変化する)に変えた。この〈古鵠沼湖〉ともいうべき潟湖は、境川・引地川が形成する三角州(さんかくす)によって、急速に埋め立てられていった。これはおそらく古墳時代以降、つまりここ1500年来のできごとである。

従って、鵠沼北西部や東部の陸化が終了し、人間生活が営まれはじめたころになっても、南東部は潟湖だったと考えられ、そのうち最後の最後まで残ったのが川袋低湿地ではなかったろうか。現在でもここは海抜4m以下しかなく、住宅が建っている地面としては鵠沼で最も低い。うっかりすると海岸の海の家より低いのだ。

4.曲流と低湿地の形成

河川の蛇行 境川(片瀬川)を河口から遡ると、新屋敷橋あたりまで両岸にプレジャーボートの不法係留が目立つ。これははからずも、舟で簡単に航行できる流れだということを示している。実際に舟で航行できるのはさらに上流までで、本流の場合はかつて奥田堰が造られたあたりでようやく〈瀬〉と呼べるような急流になる。鎌倉三代将軍実朝(さねとも)の時代、宋(そう)(中国)に渡る貿易船をこの地の木材で建造したが、堅牢すぎて浮かばなかったといういい伝えもある。この時に全国から集められた船大工が住み着いて大鋸挽(おがび)きになったというのだ。これが大鋸(だいぎり)という地名の起こりとなり、舟玉(ふなだま)神社が祀られる。

支流の柏尾川の場合はもっと上流までで、〈大船(おおふな)〉の地名は〈粟船(あわふね)〉から転じたものだという説がある。途中の〈深沢(ふかさわ)〉も、歴史時代になってからも深い沼沢地が残っていたことを暗示する。

こうして判ることは、鵠沼地区を流れる境川(片瀬川)の河面高度がほとんど海面高度と変わらず、水平に近い河底傾斜しかもたない。満潮時には海水が遡る感潮(かんちょう)河川だということだ。

このような水平に近い緩傾斜地を流れる河川は、蛇が進行するときのように曲がりくねった流路をもつ。これを曲流または蛇行(だこう)といい、それを妨げる条件がない場合、自由蛇行と呼ばれる。これは地球の自転で生じるコリオリの力による螺旋流(らせんりゅう)のためと説明される。流体力学とコリオリの力について説明するとかなり面倒なので、ここでは省略させていただく。結果だけをいうと、地球表面を移動する物体は、川の水でも風でもあるいは鉄砲玉でも、真っ直ぐには進まず、北半球では進行方向の右へ、南半球では進行方向の左へずれるというものだ。川の水の場合は、ある程度まで進行方向の右へずれると、最大傾斜線とは異なる方向へ向き、そこから今度は左に最大傾斜線へ流路を戻そうという力が働く。すると再びコリオリの力で右へ向く。こうして右へ左へと交互に流路を変えるので、蛇行するのだ。

ことに海岸平野のような砂地の場合は、侵食がたやすいので、出水のたびに流路が変わることが普通である。鵠沼付近でも、明治以降近代的な測量法に基づく地形図が作成されるようになってからも、測量年度が替わるごとに境川や引地川の流路は変化している。また、江戸時代の絵図においても、全く同じ流路が描かれている絵図はない。河道は常に変化していたのだ。

氾濫原と河跡湖 流路の変更は氾濫によって引き起こされる。河川が河道を外れて氾濫すると、流水のエネルギーが急速に減少し、それまで運搬してきた土砂を河道の外側に堆積する。このようにして河道の外側に緩やかな堆積物の高まりが形成される。これを自然(しぜん)堤防(ていぼう)という。自然堤防が形成されると、氾濫した水はもとの河道に戻れなくなり、別の河道をつくる。このようにして流路の変更が行われるのである。

新たにできた河道の両側にも、氾濫(はんらん)時には自然堤防が形成される。自然堤防によってもとの河道に戻れなくなった氾濫水は、周辺に滞留し、後背(こうはい)湿地と呼ばれる低湿地を形成する。後背湿地にはもとの河道の名残が細長い池沼となって残る。これを河跡湖(かせきこ)あるいは三日月湖(みかづきこ)と呼ぶ。こういう箇所の河道は曲流(蛇行)している場合が多いため、河跡湖は三日月形の弧を描く場合が普通だからだ。英語でOxbow lake(頚木(くびき)湖)というのも同様の発想だ。

氾濫は自然現象である。沖積(ちゅうせき)平野、すなわちここ1万年前以降の扇状地や三角州などの河川による堆積地形は、氾濫によって形成されてきた。従って、沖積平野に住むときには、氾濫に遭遇することを覚悟しなければならない。氾濫が人間生活に被害を与えた場合、初めて〈水害〉という名が与えられる。人が沖積平野という地形を利用して、それを生活の場としたのは、水田耕作という生産手段を選んだときからだ。日本の場合、それは弥生時代とともに一般化する。

鵠沼の場合、そのスタート段階から水害に遭遇する宿命を担っていたのだ。

川袋低湿地は、四方をほとんど砂丘で囲まれている。北東部にわずかに砂丘の切れ目があるのみだ。この切れ目から流入した境川の氾濫水は、出口を失って長期間滞留したであろう。そうした中を境川はそれこそ自由に蛇行したに違いない。

このような土地を先人たちはいみじくも〈川袋(河袋とも)〉と名付けた。深く屈曲した川に囲まれた地形を言い得て妙ではないか。引地川下流には〈地蔵袋〉の地名もあった。東京の〈池袋〉や〈沼袋〉という地名もよく知られている。このようなものを〈袋地名〉と呼ぶ人もいる。

5.「境」川の由来

太閤検地から 今日、〈境川〉の名で呼ばれている河川は、古来さまざまな呼び名をもっていた。現在でも柏尾川(かつては戸部川とも)合流点から下流を地元では〈片瀬川〉と呼ぶことが多い。この片瀬川の名は案外古く、平安・鎌倉期の記録には方瀬川、江戸時代には固瀬川と記されている。藤沢市域における上流部には音無(おとなし)川・俣野(またの)川・高座(たかくら)川などの呼び名が見える。また1145(天養2)年には源義朝(よしとも)が鎌倉より野川を越えて大庭御厨(おおばみくりや)鵠沼郷(くげぬまごう)に不法に侵入したという事件が起こるが、この野川というのも、鎌倉から鵠沼郷に侵入するときに越えるのだから、境川と考えるのが妥当だろう。

1594(文禄3)年に行われたいわゆる〈太閤(たいこう)検地〉の記録には、「高座川を相武(そうぶ)の国界とし、境川と称す」とあり、これがこの川が境川と呼ばれるようになった所以(ゆえん)とされる。もっとも、相武(相模と武蔵)の国界となった部分は上〜中流域であり、下流部においては高座(こうざ)郡と鎌倉郡の郡界であった。

自由蛇行と飛び地 いったい、河川をもって支配領域の境界となすということは、古今東西を問わず広く見られるところである。古代エジプトにおいては、ナイル川が生の世界と死の世界との境界をなすとも考えられていた。古代ヨーロッパにおいてはドナウ・ライン両河川がローマ世界とゲルマン世界の境界であり、民族・言語からワインとビールまで、あらゆる文化の境界線となったことはよく知られている。

河川をもって支配領域の境界となす場合、沖積平野や海岸平野のような、侵食がたやすく、大雨のたびに流路がつけ変わるような場所では、困った問題が起きてくる。流路がつけ変わるたびに境界線も変わるのではまずいからだ。測量技術が発達してくると、一旦確定した境界線は、流路が変わろうとも変更しないことで境界線を定めた双方が取り決めを行うことになる。ことに橋を架けにくいような大きな河川の場合、旧流路の境界線が残っていると、様々な問題が起きる。相模川下流部においては、左岸(東側)に平塚市の領域が食い込んでいるが、そこの住民は大回りして長い橋を渡らなければ、市役所にも行けない。また、多摩川下流部は、東京都と神奈川県川崎市との境界線となっているが、双方に等々力(とどろき)があったり、東京都に上野毛(かみのげ)、川崎市側に下野毛(しものげ)があったりする。1912(明治45)年に府県境界の変更がなされるまで、川崎の等々力は荏原(えばら)郡(現在の世田谷(せたがや)区)等々力村の飛地だった。流路の変更によって川が村の領域の中を流れるようになると、村は分断され、飛地ができる。多摩川の両岸にはこのような飛地が多く存在し、右岸だけでも上流から和泉(いずみ)・宇奈根(うなね)・瀬田・下野毛・等々力・下沼部・矢口・古市場・原・古川・八幡塚・雑色(ぞうしき)などの各村の飛地があり、このような飛地をめぐる隣村との境界争いも各地で絶えなかった。このような例は全国にいくらでも転がっている。中でも等々力村の場合、1717(享保2)年に小杉村と、また1824(文政7)年には宮内村との間で争論が起きている。1717年の境界争論の絵図の裏には幕府の裁定の文が記され、それに関わった幕閣(ばっかく)の記名捺印がみられる。その中には大岡越前守(えちぜんのかみ)忠相(ただすけ)の名もあるが、将軍吉宗(よしむね)が彼を江戸北町奉行(ぶぎょう)に抜擢(ばってき)したのがこの年だ。彼は1712(正徳2)年伊勢山田奉行に就任し、この山田奉行時代に紀州と松坂の境界線問題を厳正に裁いたことで吉宗がこの人物に注目したといわれる。とするならば、この等々力村・小杉村の境界争論は、彼の北町奉行としての初仕事だったのかもしれない。ちなみに旗本大岡家の知行地は茅ヶ崎市内にあったことはご存知の方も多いだろう。

村同士の境界線争いならば、奉行所の裁定を仰げば良いが、国境線となると戦争にまで発展することもある。記憶に新しいところでは、イラン・イラク戦争の発端は、シャトル=アル=アラブ川(ティグリス・ユーフラテス合流点からペルシャ湾に注ぐまでの間)の国境線の位置をめぐる両国の見解の相違だった。

川袋の形成 さて、話を鵠沼に戻そう。

鵠沼地区の領域は、かなりの例外もあるが、ほぼ北は旧東海道〜湘南通り〜東海道本線〜鎌倉道を結ぶ線、東は境川の流路、西は引地川の流路、南は海岸線で囲まれた範囲ということができる。このうち、北部の境界線は人為(じんい)的境界線だが、南部は自然的境界線、東西も大部分が自然的境界線である。

現在の地図で東部の境界線、すなわち鵠沼地区と片瀬地区との境界線を眺めてみると、境川の流路から外れて西に江ノ電の線路際までU字形に屈曲している部分があるのに気づく。これは明治期の旧流路の蛇行の跡だ。この蛇行がショートカットされて、現在の直線的な流路に付け変わったのは、1910(明治43)年8月の台風による大洪水と1917(大正6)年9月末の暴風雨による氾濫後の改修工事によるとされる。ショートカット後も境界線は旧流路のままで残ったのだろうか。こういう話なら、その例は枚挙にいとまがない。

ところが、この鵠沼・片瀬の境界線のケースは疑問点が残るのである。

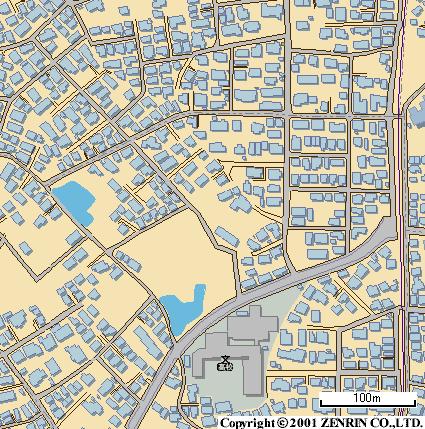

1882(明治15)年測図の1:20,000陸軍迅速(じんそく)図は、わが国が近代測量技術を欧米から学び最初に公刊した中縮尺図だが、今日では復刻(ふっこく)版も発行され、入手しやすい。この図で件(くだん)の部分を見ると、境川は見事に屈曲し、ほぼ現在の鵠沼・片瀬の境界線の位置を流れている。つまり現在の鵠沼・片瀬の境界線は、この当時の流路を基準にしたものと考えられる。この当時は鵠沼地区は高座郡鵠沼村、片瀬地区は鎌倉郡片瀬村だったが、この迅速図には郡界線は記入されていない。しかし、1987(明治20)年陸軍陸地測量部測図の1:20,000地形図には高座・鎌倉郡界が描かれている。これを見ると、驚くなかれ川袋低湿地の中を不自然なまでに屈曲している。ついでに奥田の水田地帯でも逆U字形の郡界線が見られる。これはどの時代の境川流路に基づくものだろうか。残念ながらこの郡界線通りの流路を示す地図を見たことはない。元禄(げんろく)13年につくられたという絵図[左図]が残っているが、この流路より単純な屈曲で、丸い川袋低湿地の中をえぐるように流れている様子が読みとれる。とするならば、1987年の地形図に見られる郡界線を決定づけた流路は、太閤検地まで遡ることができ 元禄絵図 るのだろうか。

石上の渡し(別名川袋の渡し)は現在上山本橋(かみやまもとばし)になっているが、かつては船を2艘ならべた橋があり、舟橋と呼ばれていた時代もあったらしい。それ以前は渡し舟で、天保年間には渡し賃が1人5文だった。また、ここから江の島へ直行する船便もあった。いわば〈水上バス〉のはしりである。時代により川筋が変わっていたため、それによって渡しの位置も変わったに違いない。渡し場の位置としてここが選ばれたのは、この下流で西に大きく曲流し、川袋低湿地に向かっていた時代が長かったことに由来するのではなかろうか。

さて、さらに疑問は続く。それは、現在の鵠沼・片瀬の境界線がいつ制定され、それがなぜ明治期の流路に基づいているのかという点だ。

高座郡鵠沼村は1908(明治41)年に藤沢大坂町・明治村と合併して高座郡藤沢町となり、1940(昭和15)年に市制を敷いた。一方鎌倉郡片瀬村は1889(明治22)年に江ノ島村と合併して鎌倉郡川口村となり、1933(昭和8)年に町政を敷いて鎌倉郡片瀬町と改称した。この鎌倉郡片瀬町が、鎌倉市に付くか藤沢市に付くかで大論争のあげく、住民投票の結果藤沢市と合併したのは、終戦直後の1947(昭和22)年になってからのことである。

合併ということになると当然境界線の問題も話題に上るであろうから、この機会に現在の境界線に変更されたのではないかと推測しやすい。ところが、事実は違うのである。その後、1951(昭和26)年の藤沢市発行の地図でも、鵠沼・片瀬の境界線は昔のままに描かれている。では変更時点はいつだったのか。藤沢市役所の複数の課、藤沢市文書(もんじょ)館で当たってみたが、現在までこの問題に対する解答は残念ながら得られていない。

6.鵠沼開発と川袋低湿地

鵠沼開発略史 鵠沼地区、すなわち旧鵠沼村は、北西側と南東側とで性格が大きく異なる。

北西側は1000年以上の昔から集落が形成され、半農半漁の生活が営まれてきた。現在の鵠沼神明に点在する弥生中期以降の遺物包含地あたりから出発し、奈良期には高座郡(たかくらごおり)土甘(とかみ)郷(ごう)というまとまった村落が形成され、平安初期には石楯尾(いわたてお)神社、後に土甘郷総鎮守(ちんじゅ)となる皇大神宮(こうたいじんぐう)(神明社(しんめいしゃ))が祀(まつ)られ、平安末期には鎌倉権五郎(ごんごろう)によって大庭御厨(おおばみくりや)が形成された。今日、皇大神宮の祭礼に人形山車(だし)を繰り出す上村(かむら)から堀川に至る9集落は、北から順次形成され、ほぼ鎌倉期までにはできあがったものと考えられる。

鎌倉期には、天皇の在所であった都から幕府のおかれた鎌倉に入る入口にあたる渡津(としん)集落として石上(いしがみ)(砥上)が形成され、江戸初期には東海道沿いの街村、引地(ひきじ)が形成された。これら2集落は、村落というより交通に関係する町場としての性格が強い。その後、鵠沼東部開拓の拠点として新田(しんでん)集落が形成された。この新田からは、中央部の砂丘列(北部では新田山、中央部では高松山と呼ばれている)の裾に沿って〈新田道〉が、当時の浜辺にあった出村の納屋(なんや)集落までを結んだ。納屋集落にほど近い新田道沿いには〈新田宮(みや)〉が祀られ、氏子(うじこ)には新田集落の旧家が名を連ねている。

江戸時代、この鵠沼村の全600石のうち、220石(後に250石に加増)が旗本(はたもと)布施(ふせ)家の知行(ちぎょう)地、残りは旗本大橋家の知行地だったが、後に大橋家は上知(じょうち)し、幕領(ばくりょう)となった。どこまでが布施家の知行地でどこからが幕領であったかの境界線は判然としないが、いわゆる本村の集落があったところが知行地、南東部の無人地帯は幕領だったのではあるまいか。それというのも、1728(享保13)年、幕府鉄砲方=井上左太夫貞高が、鵠沼から辻堂を経て茅ヶ崎に至る海岸一帯に鉄砲場(てっぽうば)と称する実弾試射場を設置したからだ。

1882(明治15)年測図の1:20,000陸軍迅速図によると、川袋低湿地は沼田記号(現在の地形図図式とは違うので注意)に覆われ、後に伊東将行(しょうこう)らによって〈鵠沼海岸別荘地〉が開発されることになる鵠沼南東部一帯は家屋はおろか道路も見られない茫漠(ぼうばく)たる砂原であった。東西の砂丘列には針葉樹の記号が見られる(これも現在の地形図図式とは違う)。クロマツが自生していたのであろう。戦時中に聞いた古老(原(はら)集落在住)の話によると、「おれの若(わけ)ぇ頃にゃあ、凧(たこ)ぉ飛ばすに江の島まで走って、何ぁんにもぶつからなかったもんだ」とのことだった。

鵠沼南東部の開発は、ベルツによる保養地の推奨をうけた海水浴場の開設と旅館鵠沼館(こうしょうかん)の開業(1886(明治19)年)、東海道本線の開通と藤沢駅の開設(1887(明治20)年)というきっかけを得て本格化した。

この茫漠たる砂原のうち250,000坪は、維新以後幕府から大給(おぎゅう)子爵(ししゃく)家に下げ渡され、一時御用邸建設の予定もあったと聞くが、宮内省(くないしょう)は御用邸を葉山に決定し、伊東将行らによって鵠沼海岸別荘地が開発されることになることは、賀来(かく)神社境内に残る〈鵠沼海岸別荘地開発記念碑〉の碑文に詳しい。

この鵠沼海岸別荘地は、格子(こうし)状に直交する地割りと道路網を建設し、クロマツを植栽することから始められ、旅館も對江(たいこう)館、東屋(あずまや)が次々に開業した。道路網は北東―南西方向に伸びるものとそれに直交する北西―南東方向のものとから成るが、北東―南西方向のものは一般的に長距離続き、中には海岸に達するものもあるのに対し、北西―南東方向のものは一般的に短く、どこかで砂丘か境川にぶつかってしまう。この方向は砂丘列に沿ったもので、後に敷設(ふせつ)される小田急江ノ島線も砂丘列の方向に支配されている。

日本の家屋は南向きに建てるのが通例である。日当たりと通風を考えてのことだ。ところが鵠沼の家屋の場合、南東に向いていることが多い。砂丘列の方向に影響された地割りによる。これは鵠沼海岸別荘地ばかりでなく、本村の旧農家もその傾向が強い。さらに東屋など海岸の旅館も南東向きに建てられたが、これは客室からの江の島の眺望を考えての理由も加わったのだろう。皇大神宮、新田宮の社殿は敷地の形状にかかわらず南面している。

鵠沼海岸別荘地が開発された一帯は、鵠沼の中でも遅くまで潟湖(せきこ)だったところだ。陸化してからも境川が流路を変えつつ流れた時代もあったに違いない。ことに現在の一木(いちき)通りから鵠沼公民館前の一帯は、鵠沼海岸別荘地開発からも外れ、小田急開通後もしばらくは農地が見られた。ここは川袋低湿地から後に松島苑(まつしまえん)住宅地となるあたりの砂丘を切って、最後の境川流路となったとも考えられる。あるいは分流だったかも知れない。いずれにせよ、一木通りから海岸通り(賀来神社前から大曲(おおまがり)に向かう道)までの間は、砂地でありながら案外地下水位が高い。東屋に舟の浮かぶ広大な池があったことは、絵はがきにも残っているが、それ以外にも池をもつ邸宅は多かった。このことについては、別の会員が現在調査中なので、その報告を楽しみに待つことにしたい。ただ、特記すべきは、このような地下構造をもつところは、大地震の際に液状化現象が起こりやすいということだ。1923年関東地震でも、池や井戸から噴水のように水と砂が吹き上げたといわれる。立つ基盤を失った家屋、ことに2階屋や瓦葺(かわらぶ)きの家はことごとく倒壊した。現在もなお高級住宅地として知られる鵠沼松が岡一帯には、このような落とし穴があることも忘れてはならない。

川袋停留所 今からちょうど100年前、1902(明治35)年に江之島電気鉄道(以下江ノ電と略す)が藤沢駅前と片瀬(現在の江ノ島駅)の間に開通した。当初の計画では、旧江之島街道に沿ったルートが考えられたが、当時300人もいたという人力車夫の猛反対運動により、現在のルートに変更されたという。鵠沼海岸別荘地にとっては、むしろこのことが幸いしたといえる。

藤沢を出た江ノ電は、すぐに石上停留所に着いた。この停留所は現在のどこにあったかは痕跡がない。現在の石上駅は高砂(

たかすな)停留所といった。そこから緩やかな坂を下りきったところで境川の堤防上に出た。そこにあった停留所が川袋(

かわぶくろ)である。先にも述べたように、この蛇行が現在の直線的な流路に付け変わったのは、1917(大正6)年だから、江ノ電開通後の15年間は川袋と次の柳小路停留所の間は境川に沿って走っていたことになる。付け替え工事の後でも、1921(大正10)年には9月と10月の2回の大暴風により、旧流路を氾濫水が突進し、江ノ電の土堤を破壊したという。この時には引地川の流路も付け変わっている。最近まで江ノ電には当時の鉄橋の痕跡が見られた。

1908(明治41)年末、江ノ電は川袋に発電所を設置し、翌年にはここからの電力供給により、鵠沼に初めて電灯がともった。河川改修後の旧流路は、石上(いしがみ)通り(旧江之島道)と江ノ電を結ぶルートともなり、新車両の搬入は川袋で行われていた時代もある。また、戦中・戦後の一時期、石上・柳小路を廃して、川袋に一本化していたこともあった。現在でも川袋停留所跡地は江ノ電の資材置き場となっている。

高瀬一族による開発 柳小路停留所と鵠沼停留所との間には藤ヶ谷(ふじがや)という停留所があった。この東側、境川との間に20,000坪の敷地をもつ鵠沼御殿と呼ばれる大邸宅をかまえたのが、横浜で生糸貿易により財をなした高瀬三郎である。彼は1男5女をもうけたが、この男子が高瀬彌一(やいち)だ。彌一は神奈川中等学校(現横浜希望ヶ丘高校)、第一高等学校を経て東京帝国大学文学部に進んだ。保養地鵠沼の大邸宅に住んでいた彼の許には、多くの学友や知人が訪れた。彌一の長女笑子(えみこ)の記憶によれば、交友は阿部次郎・和辻哲郎・茅野粛々・茅野雅子・与謝野晶子・矢代幸雄・林 達夫などというそうそうたる顔ぶれだった。学友たちの中には、5人の妹たちとも親しくなり、結婚にまで進むケースもあった。これはこれで実に興味深い話だが、本論の主旨から外れるので、先に進もう。

1916(大正5)年、父高瀬三郎が胃癌(いがん)で死去したためか、それまで藤沢中等学校(現藤嶺(とうれい)学園藤沢高校)の教壇に立っていた彼は実業界に身を転ずる。主な事業は鵠沼本村と鵠沼海岸別荘地の中間にあった無人地帯(傾斜地はモモ畑、平坦地には冬はコムギ、夏はサツマイモやスイカが栽培されていた)の定住の高級住宅地開発である。ここには将来、小田急が開通する予定もあった。叔父(高瀬三郎の末弟。彌一とは余り年齢差はなかった)にあたる山口寅之輔(とらのすけ)も、鵠沼海岸別荘地と川袋低湿地の間の砂丘に《松島苑住宅地》を開発した。こういうわけで、川袋低湿地をぐるりと取り巻く一帯は、高瀬一族によって開発されたといえるだろう。

川袋高瀬邸 1920年頃、彼は藤ヶ谷の邸宅を銀座の豪商、鄹力(とくりき)に売却し、川袋に新たに5000坪の土地を購入した。場所は現在の橘通りが石上駅(当時は高砂(たかすな)停留所)から西へ向かう道とぶつかるあたりの南向き斜面一帯である。現在ここには信号機つきの十字路があるが、南に直進する下り坂は、当時は高瀬邸内になっていたため、丁字路だった。

彼は南向き斜面の上部に数寄屋(すきや)造りのしゃれた和風邸宅を建てる。川袋の低湿地を距てて鵠沼海岸別荘地の松林、その彼方には相模湾と江の島を望み、涼風が吹き上げる素晴らしい眺めだっただろう。ところが建てて間もなく起こった1923年関東地震によって全壊の憂き目を見る。長女笑子が倒壊家屋の下敷きになって、救出は困難を極めたが、幸い命に別状はなかった。

震災後、敷地下部の低地に3000坪近くの池を掘り、池畔に母のための隠

居所を建てた。近隣のA家、K家でも大きな池を掘ったり、砂丘を崩してゴルフ練習のための芝生をつくったりした。

どんな池だったのか、長女笑子の著『鵠沼断想』から引用してみよう。

「上の庭の一隅の池に水を通し、その水は細い流れを通って次の小さい池に入り、また小溝を迂回して流れ、滝と 川袋高瀬邸 下の池と隠居所

なって下の大きい池に落ちるというような贅沢な林泉である。その滝を作るのに、早川や根府川(ねぶかわ)から大きな石を牛車で運ばせたりした。東京の磯谷(いそがい)という庭師の棟梁(とうりょう)が設計し、藤沢や鵠沼の土方や植木屋を使って作ったものである。下の池は三千坪近くあり、小さい島の間を舟で漕ぐことができた。島の一つには燈籠(とうろう)があって電気がつくようになっていた。」

「上の庭の一隅の池に水を通し」とある。この水はどうしたのだろうか。

震災後の復興期、彌一は二つの大きな事業を手がけている。その一つは藤沢駅南口と鵠沼海岸を結ぶ自動車道路(現在、〈こまわりくん〉という小型バスが走っているルート)の建設、もう一つが江之島水道㈱の創設である。

江の島には良質の飲料水はなく、島の人々は対岸の片瀬から重い水桶を舟に載せたり、長い不安定な桟橋(さんばし)を天秤棒(てんびんぼう)で担ぐなどして運ぶのが日課になっていた。荒天の時には困難と危険が伴った。これを知った彌一は、自宅の庭に井戸を掘り、江の島までの水道管を敷設(ふせつ)した。海底の水道管を通り、川袋の井戸水が江の島に届いたのは1926(大正15)年12月14日のことである。高瀬邸の池の水も、この井戸から得られたのではなかろうか。やがて井戸は1本では足りなくなり、2本目の井戸が江ノ電の東側に掘られた。1928(昭和3)年2月には江之島水道㈱は東京の玉川水道と提携、湘南水道㈱として事業を拡張した。1930(昭和5)年に刊行された『大藤澤復興市街図』には高瀬邸の所に〈湘南水道水源地〉と記載されている。しかし、当時は江の島への途中の鵠沼・片瀬地区は、自宅の良質な井戸水が得られたので、水道をわざわざ引こうという家は少なく、この事業は成功したとはいえなかった。1933(昭和8)年3月、湘南水道㈱は県営水道に移管されている。

このことは、川袋周辺の土地には売るほどの量と質をもった地下水があったということを証明している。川袋低湿地はこうした豊富な地下水によって涵養(かんよう)されていたのだ。

川袋低湿地の謎 ところで、先にも述べたように、1882(明治15年)測図の1:20,000陸軍迅速図によると、川袋低湿地は北部が沼田、南部が水田記号(現在の地形図図式とは違うので注意)に区分されている。しかし、1887(明治20)年測図の1:20,000地形図では全面沼田の記号に変わる。ところが1918(大正10)年測図の1:25,000地形図では再び水田記号で覆われている。この当時の図式では、田は沼田・水田・乾田と区分されていて、堀川田は乾田である。沼田とは踏み込むとズブズブ潜る田で、田下駄や田舟が必需品だった。水田とは冬でも水を落とさない田、乾田とは冬には水を落とす田だ。この区分はこれら地形図が陸軍の手でつくられたことに由来する。現在はこれらの区分はせず、水田記号に統一している。

いずれにしても、どこにも池らしいものは見あたらないのである。もしかしたら蓮池はなかったのではないのだろうか。しかるに、高瀬笑子はその著『鵠沼断想』の中で沢地(さわち)あるいは沼沢地(しょうたくち)と記している。これは大正期のことであるから、その時代のことをご存知の方も生きておられるに違いないのだが、筆者はお目にかかったことはない。

1882測図1:20,000迅速図 1887測図1:20,000地形図 1918測図1:25,000地形図

80%縮小 80%縮小 鉄道補入 実寸大

はたして一面の水田だったのか、または単なる湿地だったのか、あるいは別の何かだったのか。ここにもう一つの大いなる疑問点が残るのである。

一つの仮説として、こういうことを考えてみた。

水田記号というと、普通は稲田(いなだ)を連想する。しかし、水田とは水を引き込んだ耕地のことであるから、そこで栽培される作物は必ずしもイネとは限らない。蓮根(れんこん)や蓮の実を生産するためにハスを栽培する蓮田(はすだ)、イ(藺草(いぐさ)=畳表の原料)を栽培する藺田(いだ)、ヨシ(葭簀(よしず)の原料)を栽培する葭田(よしだ)、ヒシの実を採取するための菱田(ひしだ)なども水田記号で表されるのだ。みごとに生えそろったヨシを見て、地図制作者が葭田だと判断すれば水田記号で表現するだろうし、ハスの場合も考えられる。こうなると、そこに池沼(ちしょう)があっても有用植物に覆われていた場合、水田と見なされてしまう場合もあるのではなかろうか。

低湿地の埋め立て 大正から昭和初期、旧制一高の名物校長として知られた歌人杉 敏介は、現在の鵠沼橘に別荘を持っていて、高瀬彌一とも交流があった。あるとき彌一から沼沢地にシギ(鴫)が飛来することを聞いて次の歌を詠んだ。

高瀬彌一君より今も砥上の川袋に鴫あまた降り立つ由を聞きて、西行の跡なめりと思ひて

砥上原いまも鴫立つ澤をおきて

いづくに古き跡をたづねむ 南山歌集(昭和24年、亀井高孝編)

杉 敏介がこの歌を詠んだのは、1929(昭和4)年とされている。ところが、高木和男元会長の『鵠沼海岸百年の歴史』によると、「江の電の線路の西側の深い田は、この土地を所有した斉藤家(?)で、昭和2〜3年頃、片瀬山からトロッコを敷いて、江の電の線路の下をくぐって土を運んで、長い時間をかけて埋め立ててしまって、現在のようになった。」とある。なお、(?)で示される斉藤家については、甘粕(あまかす)家とも聞いたし、相沢家という説もある。いずれにせよ、片瀬の地主であったろう。

再び高瀬笑子著『鵠沼断想』から引用してみる。

「砥上ヶ原の沼沢地の埋め立てが始まった頃、その頃は鎌倉浄明寺に移っておられたのだが、測量師、写真師を連れて砥上ヶ原を歩いていらっしゃる先生(杉 敏介のこと)にお目にかかった。その後、論證を出されたと聞く。父はこの歌(先掲の歌)を彫らせて歌碑を建てたかったであろうが、昭和7、8年頃のことで経済的にすでに行き詰まっていた。」

高木説では昭和2〜3年頃、高瀬説では昭和7、8年頃のことで、5年ほどのずれがある。一般的には1930(昭和5)年前後ともいわれる。この事業がいつ誰によって行われたか、明確な記録は発見できていない。

もう一つ興味を引かれるのは、杉 敏介の行動である。測量師、写真師を連れて何をしていたのか。論證を出されたというのはどこが宛先か。謎は深まるばかりである。

現在、蓮池の南方にわずかに耕地が残っているが、中でも鳥よけのネットに護られたナス畑を耕作しているのは、清水集落のY家だ。Y家はおそらく鵠沼地区で唯一の専業農家で、ここのナスは2000年度の県の品評会で最優秀賞を獲得した。埋め立て後の川袋低湿地の耕地は、片瀬の農家が主に耕作していたと思われるが、鵠沼との比率はどうだったのだろう。鵠沼本村から川袋低湿地通じる道は、明治20年測図の地形図では大東辻から今の鵠沼中学南側を通るいわゆる〈綱縒(つなよ)り場〉を経て高松山砂丘を越え、低湿地の南側を抜けている。大正10年測図の地形図では、今の蓮池の脇から鵠沼女子高への道もできている。

7.蓮池の変遷

遊水池川袋 もう一度高瀬笑子著『鵠沼断想』から引用しよう。

「昭和13年、片瀬川の堤防が切れて大水が出た時のことである。わが家は昭和11年に祖母と母が死に、使用人は常時置けなくなり小人数になったので、下の池畔の祖母の隠居所に移っていた。片瀬川の水はあふれて、昔なら川袋の沢地をいっぱいに満たすわけだったのだろうが、この沢地を埋め立ててしまったので、A、K、高瀬の池へどっと流れこんだ。(中略)池畔の家は半分ほど水に沈み、中に小学生の妹が二人、浮かび上がった畳にのり、鴨居につかまって助けを待っていた。」

これは1938(昭和13)年9月1日に20年振りの台風が関東に上陸し、豪雨をもたらした時の話だ。これによって、川袋低湿地が埋め立て前は遊水池として機能していたことが判る。

蓮池は河跡湖(三日月湖)であるといわれる。筆者もこれまでそう書いてきた。しかし、厳密にいうならば、現在蓮池と呼ばれているものは、自然に形成された河跡湖とはいえない。いうならば、かつての河跡湖を埋め立てたときの埋め残された部分だ。それも都合によってかなり移動したり、戻されたりと、紆余曲折がありそうだ。

蓮池はいくつあったのだろうか。よく聞くのは7つあったという説である。これもどの時代かによって変わってくる。つい最近までは3つあった。〈第3蓮池〉と呼ばれていたものが埋められてしまったのは2000年のことである。この池は公道に接していなかったので、比較的自然が保たれ、ガマが大量に自生していた。惜しいことをしたものである。

航空写真を読む

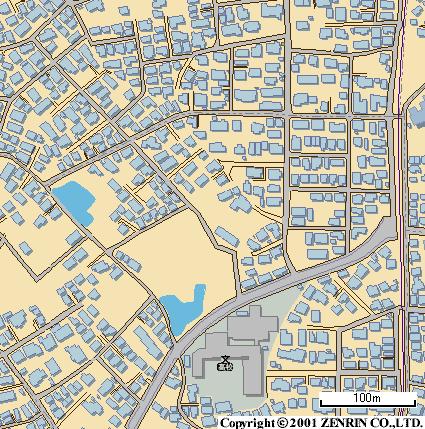

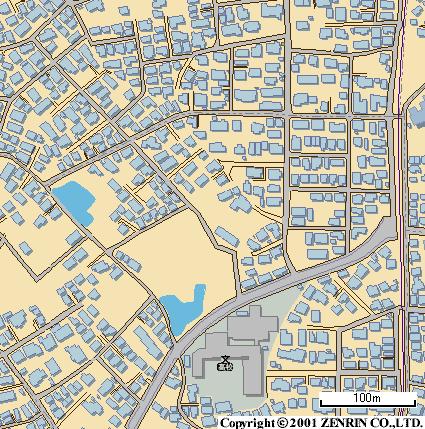

航空写真を読む 『鵠沼』83号で、伊藤会長が〈米軍撮影の航空写真について〉と題して報告している1947(昭和22)年2月撮影の航空写真(上図)を読んでみると、蓮池は現在の位置より東にずれていて、蛇行の痕跡が認められる。ところがその北側と東側にも小さな池があって、水がたたえられている。かつての高瀬邸の下の池は、3000坪あったほとんどは埋め立てられ、宅地整備がされているが、まだ家はそれほど建っていない。終戦直後のこととて、畑になっていたであろう。池は若干残されているが、その中央に道路が通り、2つに分断されている。注目すべきは、西方の砂丘の麓にかなり大きな養魚池と思(

おぼ)しき池があることで、コンクリートらしい直線の枠で3つに区切られている。この池は一時期釣り堀として利用されていたと聞く。

筆者が直接知るのは、1950年代からの蓮池だが、この当時は現在のいわゆる第1蓮池と第2蓮池はつながって、かなり細長い池だった。河跡湖と思いこんだのはそのためである。ハスも生えていた。近くの方に「蓮根を収穫していたのですか?」と尋ねると、首を傾げながらも肯定的な返事が返ってきた。いつ頃まで、誰がということは不明のままである。ちなみに現在のハスは、市の公園課の手で新たに植栽されたものだ。

1950年代の川袋低湿地の南半分は、まだまだ田畑に覆われ、家は建っていなかった。東部に半島状に突き出た砂丘の上にかなり大きな洋館が建っていたように記憶する。コナン=ドイルにはまっていた中学生は、黄昏時(たそがれどき)にここを通る時、『バスカヴィル家の犬』に出てくる湿地(ムーア)を連想したりした。蓮池から聞こえるウシガエルの鳴き声が、不気味さを募らせた。

高圧電柱闘争 1951(昭和26)年6月、県電気局が、鵠沼と片瀬にまたがる川袋低湿地に、住民に無断でコンクリート製高圧電柱を立てるという事件が起きた。藤沢駅構内の変電所から鎌倉に22,000ボルトの高圧電力を送電するルートの一部である。これに対し、地元住民から猛烈な反対運動が起きた。県への陳情請願や告発、地主関係者全員による訴訟など多彩な反対運動が展開され、県側は土地収用法をチラつかせるなど、争議は泥沼化していった。藤沢市議会ではこの問題に関する特別委員会が設置されたが、市当局の態度も消極的なため、議会で乱闘騒ぎが起きたりした。1955年末に県収用委員会が、地元住民の主張を退けた採決を行い、反対運動は激化して、実力行使も辞せずとの態度をとったため、収用法の実行には至らなかった。1958(昭和33)年10月18日、県側が折れてようやく妥協が成立した。

この問題は戦後住民運動高揚期の中でも特筆すべき事件であったことは『藤沢市史』が1項目を立てて採りあげていることでも判る。この粘り強い取り組みとその成果は、地元住民の団結を強め、やがておこる蓮池保護運動に受け継がれていく。

8.蓮池を守れ

蓮池がなくなる! 1960年代、高度経済成長期を迎え、鵠沼の宅地化は急速に進んだ。かつての田園風景は〈スプロール現象〉と呼ばれる虫食い状の開発により、次々に姿を消していった。地盤が弱く、水害の危険性がある水田地帯が残されたが、それも1960年代末には大型開発の餌食となった。八部の堀川田には鵠沼運動公園や《太陽の家》が、名だたる〈ドブッ田〉だった奥田の水田は、交通アクセスの便がよいこともあって、体育館・図書館そして市民会館などの公共施設をはじめ、大型店舗、高層マンションの建設が相次いだ。

しかし、この段階になっても川袋低湿地の蓮池と周辺の水田はどうにか命脈を保っていた。ところが、産業構造の転換は、いつまでもそれを許さなかった。肝心の農家が次々と離農し、耕地を手放すことになったのである。〈米余り現象〉が起き、食管法によって保護され、米さえ作っていれば何とか営農できるという時代は終わった。かくして鵠沼で最も海抜高度の低い住宅地が生まれるに至った。そして、蓮池は分断され、心ない人たちが投げ込む粗大ゴミのたぐいが醜い姿をさらし、悪臭を放つ有様になってきた。

「このままでは蓮池が消えてしまう!」立ち上がった市民たちがいた。その活動経緯と結果については、《ハス池の自然を愛する会》の代表メンバーでもある桑原会員が次章で報告しているので、そちらに譲りたい。

9.絶滅危惧種、蓮池のデンジソウとメダカ

デンジソウ 神奈川県立博物館(発表時は〈生命の星・地球博物館〉)が中心になって行われた県内の生物調査は、1995年3月末『神奈川県レッドデータ生物調査報告書』として公刊された。その植物の部から引用してみる。

「湘南砂丘地帯の片瀬、鵠沼地域から絶滅した貴重植物は多い。この地域は昭和初期に小田急線の建設とそれに伴う開発によって砂丘列間の貧栄養で酸性度の高い低湿地の消失により食虫植物のミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、ムラサキミミカキグサ、湿地植物のヒメナミキ、ヤナギヌカボ、ゴマクサ、ミズキカシグサ、イヌイが絶滅した。なお、シダ植物のデンジソウは1975(昭和50)年までは鵠沼女子高校の裏手の湿地に生えていたが、ここも埋め立てられて失われた。湘南海岸は終戦後の目覚ましい開発により自然海岸は狭められ、砂浜は著しく失われている。」

シダ類デンジソウ科のデンジソウ(学名:Marsilea quadrifolia L.)は、暖帯の水田や沼などの水中に生え、四つ葉のクローバーに似た葉を水面に突き出す夏緑の多年草である。和名は葉が漢字の〈田〉に似ているところから〈田字草〉ということで名付けられた。1969(昭和44)年に鵠沼藤が谷の蓮池でデンジソウの自生が発見され、湘南砂丘地帯唯一の自生地だということで話題になった。デンジソウそのものは元来さして珍奇な植物とはいえない。北海道(極稀)、本州、四国、九州、奄美大島に分布し、本県では、多摩、三浦、湘南、西湘南、小田原など低地部の各地域にかつては広く記録が見られたが、今日では秦野市や中井町の一部(稀)を残して、ほぼ消滅した。そして蓮池のデンジソウも1975(昭和50)年には失われたのである。

ところがドッコイ! 蓮池のデンジソウは生きながらえているのだ。

鵠沼在住の詩人、故十時延子(とときのぶこ)は、蓮池の周辺が次第に宅地化し、蓮池が粗大ゴミの捨て場と化してきた1970年代、嫁KW(当時市立六会小学校教諭)とともに蓮池から数株のデンジソウを採取し、自宅の睡蓮鉢(すいれんばち)に植え付けた。その後、川名の森久谷戸(もりきゅうやと)の水田が宅地化することを聞きつけ、そこに自生するタコノアシという植物を、できたばかりの新林(しんばやし)公園の水田跡に移植したこともある。これらの行動は、個人的な趣味で行ったものではなく、何人かの植物学者・生態学者の指導のもとになされたことをおことわりしておく。

幸い、睡蓮鉢のデンジソウは順調に繁殖し、今日では県立フラワーセンター大船植物園、市立長久保公園みどり普及センター、湘南台小学校ビオトープ、㈱池上製作所湘南工場内の〈藤沢メダカの学校池上分校〉などに株分けされ、それぞれ大切に育てられている。

藤沢メダカ再発見 さて、先に紹介した『神奈川県レッドデータ生物調査報告書』の魚類の部には、驚くべき事実が掲載された。北海道以外の日本中の水田や用水路で見られ、童謡にも歌われ、子どもにも親しまれているメダカ(学名:Oryzias latipes )が〈絶滅危惧種F〉と位置づけられたのだ。自然界に野生の形で生き残っているのは県内では小田原市内の1か所のみであり、あとは数か所のものが細々と水槽内で飼育されているに過ぎないという。

学校教材としてのメダカは、教材業者・ペットショップなどから入手できるヒメダカがほとんどだ。これでは子どもたちに「メダカとは、オレンジ色の魚だ」という認識が定着してしまう。実験動物としてならヒメダカでも構わないが、教材としてはいかがなものか。このことに心を傷めた神奈川県立教育センターのW室長は、県内の野生メダカの調査に乗り出した。一方、藤沢市内では、教育文化センターを拠点に、教員有志の〈生き物調査研究会〉が地元のメダカを追い続けていた。しかし、これら3つの調査でも藤沢市内の野生メダカは見つからず、絶滅したと判断せざるを得なかった。

相模原市大島に、県水産総合研究所が〈内水面試験場〉を設け、その初代所長に本鵠沼在住のSが着任した。内水面試験場は、アユに代表される経済魚類の繁殖法開発が主な業務だが、傍ら県内の稀少魚の保護にも力を入れている。S場長は、幼い頃、近所の引地川沿いの水田でメダカを掬(すく)い、飼育した想い出を持っていた。「それが、水産養殖というライフワークに進む原点だった」と振り返る。「どこかに藤沢産の野生メダカを飼育している人がいるに違いない」S場長は、暇を見つけては藤沢市内を訪ね歩いた。成果はなく、あきらめかけた頃、「鵠沼桜が岡のI邸の池にたくさんメダカが泳いでいる」という噂が伝わってきた。早速訪ねてみると、おびただしいメダカたちが群れ泳ぐ池があった。訊くと40年近く前、ほど近い蓮池で掬ったメダカをそれまでコイを飼っていた池に放し、メダカ専用の池にしたのだという。メダカの置かれた現状を説明し、系統保護のために分けて欲しいと熱心に説くSの話に感動した所有者は、「そんな貴重なメダカなら、喜んで譲りましょう。是非増やして子どもたちにも見せて下さい。」と、申し出てくださった。

このようにして再発見された鵠沼の庭池で飼われてきた境川水系蓮池産のメダカは、まず神奈川県内のメダカを系統保存している内水面試験場と県立教育センター、そして市教育文化センターで大切に飼育・増殖されることとなった。

市教育文化センターのK研修指導主事は、県立教育センターのW室長の指導で、このメダカを精査した。メダカの水系別系統の特色が外見的に判別できる根拠の一つに、しりびれの軟条数が知られている。Kは、預かったメダカのしりびれを丹念に数えてみた結果、平均18.33本で、周辺諸河川のメダカよりも若干多いことが判明した。それは、少なくとも他の河川のメダカとは違いがあることを意味する。

こうした経緯から、このメダカを他と区別するために《藤沢メダカ》と名付けることにした。後に東大理学部でDNA鑑定をしていただき、裏付けをとった。

「是非増やして子どもたちにも見せて下さい。」との申し出に応えるためには、各学校にメダカを配布すればそれで済むというわけには行かない。S・W・Kの3名は、メダカのスペシャリスト養成の組織づくりを相談し、その呼びかけ人として、理科担当指導主事の経験を持つKW天神小学校校長に白羽の矢を立てた。義母から受け継いだ蓮池のデンジソウを育てていたKWは、同じ蓮池出身のメダカがいたことに感動し、これを引き受ける。早速、藤沢市立の各学校に書簡を発送し、メダカのスペシャリストになるべき教員を募った。こうして誕生したのが《藤沢メダカの学校をつくる会》である。会長にKW、副会長にHM湘南台小学校長を選任、事務局、運営委員などの組織化が話し合われた。また、S・W・Kの3氏に加えて、内水面試験場で希少淡水魚の研究・増殖を担当しているNS主任研究員に会のアドバイザーを依頼し、快諾を得た。

1996年9月に入ると、各会員所属校からメダカの配布が始まり、10月末までに小学校35校、中学11校、養護1校の市立全校に配布を完了した。

会では、基本テーマを「藤沢メダカを飼育し見せる・増やす・学習に生かす・広げる」と定めた。その後、数回、各アドバイザーを招き、メダカの持つ教材としての価値、系統保存の重要性、飼育や繁殖の注意点などを学ぶと共に、会の組織強化についての熱心な話し合いが行われた。

こうした会の活動は、各種メディアで紹介され、一般に周知されるところとなった。それに伴って、一般市民の間から「私も藤沢メダカが飼ってみたい」「是非譲ってくれないか」という声と共に、会への打診が飛び込むようになってきた。これに応えるには、若干問題がある。

まず、系統保存の問題である。《藤沢メダカ》とわざわざ名付けたのは、このメダカが境川水系固有の遺伝子を持ち、他の水系のメダカとは区別して扱わなければならないと考えたからだ。メダカはうまく飼えば1シーズンで数十倍にも増やせる。増えすぎて邪魔になったメダカを他水系に放流されては困る。

次に、《藤沢メダカの学校をつくる会》は、学校教育で藤沢メダカをいかに活用するかを研究しようという教員のサークルなので、市民の方々への繁殖や配布は手に余る。

これらの問題点を解決するためには、専門家の指導による組織を作ること、大量繁殖が可能な施設が必要となる。この問題を一挙に解決したのが江の島水族館の存在だった。

1997年3月、会長とSアドバイザーは、江の島水族館にH館長を訪ね、快諾を得ると共に《藤沢メダカ》を寄託した。

5月にはH館長を会長とする《藤沢メダカの学校をつくる会のPTA》の発足に漕ぎつけた。これは、市民の手で藤沢メダカを飼育していただき、メダカの系統保護の大切さや「増やす・広げる」生涯学習活動をするとともに、増えすぎたメダカは学校へ教材用に還元していただこうという、社会教育と学校教育との連携活動である。

一方、行政の窓口を藤沢市環境部みどり課が引き受けて下さり、日本大学生物資源科学部の協力も得られることとなった。こうして、単なる教員の学習サークルではなく、行政や研究機関や社会教育機関、そして一般市民や地元企業がリンクするという、全国的にも稀な組織の輪が拡がって行く。

これ以降、《藤沢メダカの学校をつくる会》とPTAが行ってきた活動については、会のホームページ(http://www2s.biglobe.ne.jp/‾kurobe56/fms/fms.htm)をご覧頂きたい。地元《藤沢ケーブルテレビ(現J-com湘南)》は、45分の特集番組『藤沢メダカ物語』を制作・放映した(テープは市広報課で貸し出し)。今後、会では活動をとりまとめた書籍の発行も企画されている。

1999年2月18日、環境庁(当時)が、メダカをはじめ18種の淡水魚を[絶滅危惧Ⅱ類]に指定したことは、国民に大きな衝撃を与えた。これを機に、全国的なメダカ保護を中心とする環境問題のネットワークづくりが取り組まれ、『第1回全国めだかシンポジウム』が高知市で開かれて、藤沢の活動は全国へ知られることとなった。第2回は2000年12月大阪で開かれ、これを機に《日本めだかトラスト協会》が発足、KW会長は理事に就任すると共に、『第3回全国めだかシンポジウム』の主管団体を依頼された。

全国からお客様をお招きするのに、どのような準備が必要か。会の働きか

けに応じて、さまざまな支援があった。

藤沢橘通郵便局は、蓮池と藤沢メダカと江ノ電をデザインした風景印(右図)を制作・発表し、大会当日には記念押印台紙を販売し好評を得た。

鵠沼桜が岡のスワン洋菓子店はメダカをデザインした〈藤沢メダカサブレ〉を発売、しおりに蓮池とデンジソウ・藤沢メダカについて解説を記している。

鵠沼石上のブティック〈ぱすてる〉では、藤沢メダカとデンジソウを刺繍したランチョンマットやコースターを発売した。

2002年3月23日、早くも満開になった桜に祝われ、全国各地からの500人を越す参加者を得て大会は盛大に開催された。翌日には〈藤沢メダカの学校池上分校〉、江の島水族館見学から小田原の県内唯一の生息地、〈小田原めだかの学校〉を巡るバスツアーも行われた(『鵠沼』84号に速報)。

10.市民のビオトープに(これからの蓮池)

生態調査 1998年6月から、蓮池の生態系について多角的な調査が始められた。これには市教育文化センターが呼びかけ人になり、《ハス池の自然を愛する会》・《藤沢メダカの学校をつくる会》・県水産総合研究所内水面試験場・日本大学生物資源科学部吉原研究室・江の島水族館・藤沢市環境部みどり課が協力する形で継続しておこなわれている。鵠沼公民館の《鵠っ子めだかの学校》の子どもたちも参加し、社会教育の場にもなっている。日本大学生物資源科学部吉原研究室では、これとは別により学術的で綿密な調査がおこなわれ、毎年論文が発表されている。

1998年の調査では、アフリカツメガエルという実験動物でしか利用されないカエルがおびただしい数採集されて、調査員を驚かせた。在来種のモツゴ(地元ではクチボソという)も多かったが、熱帯魚のグッピーも見つかった。ところが翌1999年の調査では、アフリカツメガエルは1匹もいなかった。熱帯育ちのカエルは冬眠を知らなかったらしい。その代わり恐れていたことが現実となった。オオクチバス(ブラックバス)の幼魚が大量に捕獲されたのである。『ブラックバスがメダカを食う』(秋月岩魚著・宝島新書)という書物が論議を呼んだのはこの年のことである。そのせいかモツゴは急減していた。2000年の調査では、さしものブラックバスはなぜか見つからず、以前からいたアメリカザリガニが大量繁殖していることが目立った。2001年の調査では、やたらに大きなリュウキンが泳いでいてびっくりした。アメリカザリガニも相変わらず多かった。この年からカルガモの営巣が見られるようになる。2002年の調査では、アメリカザリガニは減少し、ギンブナ・メダカ・ドジョウなど在来種が若干増加してきた。

これらの調査により判明してきたのは、蓮池が生き物のゴミ捨て場になっていること、生態系がクルクル変わっていて不安定なことである。

2000年7月6日、《ハス池の自然を愛する会》が呼びかけ人になって、《鵠沼ハス池連絡会》という集いがもたれた。参集したのは、日本大学生物資源科学部吉原研究室の面々、県水産総合研究所内水面試験場のNS主任研究員、地元自治会《桜小路睦会》代表、《ハス池の自然を愛する会》代表、《藤沢メダカの学校をつくる会》代表、藤沢市教育文化センターのK研修主事、行政側から藤沢市公園課・みどり課という面々である。ここでは蓮池の生態系復活と藤沢メダカ放流の可能性などについての意見交換がなされた。

世は環境ブームである。やたらに〈エコ○○〉ということばが飛び交う。「環境にやさしい」などというキャッチフレーズがあちらでもこちらでも聞かれる。学校教育でも環境教育の重要性が叫ばれて久しい。

ところが、環境科学はまだまだ一般の認識からかなり遠い存在だ。そもそもエコロジーとは生態学を意味する。生態学は環境を総体的に捉え、そのバランスを重んじる学問だ。人間の側の趣味や都合であるものだけを大切にし、それを害するものを排除するようなことは、厳に慎まなければならない。できるだけ自然はありのままの姿で残し、なるべく手を加えない方がいい。

日大が提案する蓮池ビオトープ

日大が提案する蓮池ビオトープ

限られた空間の中でありのままの自然を再生させ、それを観察する〈ビオトープ〉なるものがドイツで提唱され、近年わが国の環境教育でも重視されるようになってきた。鵠沼に唯一残された〈沼〉である蓮池は、今日では余りにも人工的 になりすぎてしまった。しかし、なるべく人工的な手を加えることを控え、鵠沼本来の自然の姿が観察できるような、〈市民ビオトープ〉の場を確保したい。そのためには、餌付けすることが自然愛護と思っている人々への説得、花泥棒は許されると思っている人々への指導、飼育が手に余り、殺すのは可哀相だと捨てに来る人々への注意など、市民への啓発活動も必要となるだろう。

最後に『藤沢市環境基本条例』第2章 基本施策 第8条(市の基本施策)の(2)を掲げよう。

「野生生物の生息又は生育に配慮し、多様な生態系の確保を図るとともに、森林、農地、谷戸等の適正な保全及び地域に応じた自然植生による緑化の推進を図り、人と自然との豊かな触れ合いの場を確保すること。」

おわりに

と、ここまで、自らの浅学非才をも省みず、うだうだと書き連ねてきてしまった。もとより筆者は特段の専門といえるようなものはなく、ただ高校の社会科教員として、主に地理を担当してきた。高校の教員というものは、各専門家が調査・研究した成果を情報として受け取り、それを処理し、生徒の能力に合わせて提示し、生徒が更に自ら情報処理して理解できるようにする。いわば情報処理の橋渡し役を担っているという側面がある。

小論もそうした手法の結果であり、それぞれの専門家から見れば噴飯ものの独りよがりがあったり、誤解があったりするのではないかと恐れている。

さて、鈴木編集長から「85号は蓮池特集としたい。渡部さん、書いて貰えますか。」といわれ、「お引き受けしましょう。」と答えては見たものの、これを機会に調べようと思ったことのほとんどが調べきれなかった。実は、そこの部分が最も書きたかったのだ。今後更に調査を進めて、いつの日にかまとめようと思っている。あえて(序説)とした所以である。

以下、本文にも記しておいた疑問点を列挙しておく。

■現在の鵠沼・片瀬の境界線の変更時点はいつだったのか。また、なぜ明治期の流路が境界線となったのか。

■埋め立て以前の川袋低湿地は、一面の水田だったのか、または単なる湿地だったのか、あるいは別の何かだったのか。

■1930年前後といわれる川袋低湿地の埋め立ては、正確にはいつ誰によって行われたのか。どのような規模だったのか。

■杉 敏介は、測量師、写真師を連れてどういう目的で何をしていたのか。論證を出したというのはどこが宛先か。

■埋め立てによってできた耕地には、片瀬・鵠沼いずれの農家が耕作していたのだろう。

■蓮池のハスは蓮根生産の目的で栽培されていたのか。

以上の諸点についてご存知の方がおられたら、是非ご教示賜りたい。

書ききれないほどの多くの方々に、陰に陽にお世話になった。深く感謝申し上げる次第である。

まさに脱稿しようとする時に、蓮池でカワセミを見かけたという情報が飛び込んできた。餌が増えたということだろう。

【参考・引用文献】

香川幹一(代表) 神奈川県の地理 日本地理集成Ⅳ 光文館 1964

小林政夫 藤沢の地質・見学案内① わが住む里27号 藤沢市図書館 1975

藤沢市史編纂委員会 藤沢市史 第一巻〜第七巻 藤沢市 1975−1985

有賀密夫 鵠沼の歴史地理考 わが住む里28号 藤沢市図書館 1976

小林政夫 藤沢の地質・見学案内② わが住む里28号 藤沢市図書館 1976

高木和男 鵠沼海岸百年の歴史―追補補正版― 菜根出版 1981

藤沢文庫刊行会 藤沢史跡めぐり 藤沢文庫 9 名著出版 1985

鵠沼を語る会 市内北部寺社見学資料 鵠沼31号 鵠沼を語る会 1986

県高校社会科地理部会 かながわの川(上) かなしん出版 1989

立石友男 海岸砂丘の変貌 大明堂 1989

県環境部環境管理課 神奈川県アボイドマップ 湘南版 神奈川県 1990

高木勇夫(編著) 藤沢市 地図に刻まれた歴史と景観1 新人物往来社 1992

海津正倫 沖積低地の古環境学 古今書院 1994

生命の星・地球博物館 神奈川県レッドデータ生物調査報告書 神奈川県 1995

県高校社会科地理部会 新・神奈川県の地理 県高校社会科地理部会 1996

久米 準 境川を歩こう 230クラブ新聞社 1996

小池一之/太田陽子 変化する日本の海岸―最終氷期から現在まで 古今書院 1996

有賀密夫 わが住む里 有賀密夫遺稿集 有賀郁子 1996

高瀬笑子 鵠沼断想 武蔵野書房 1998

上本進二/浅野哲哉 藤沢低地の地形発達と遺跡形成 東国歴史考古学研究所 1998

生命の星・地球博物館 岩石・鉱物・地層 かながわの自然図鑑① 有隣堂 2000

吉原喜好/松本将史 蓮池環境調査報告書 日本大学生物資源科学部 2000

村岡義章 湘南散歩 境川・引地川 武田出版 2000

教育文化センター 水のしらべ 藤沢の自然3 教育文化センター 2001

渡部かほり(編) 鵠沼の自然 藤沢の自然26 藤沢市 2001

内藤喜嗣 鵠沼海岸開発史の概略 内藤喜嗣 2001

藤沢の自然編集員会 ふじさわの大地 藤沢の自然4 教育文化センター 2002

有働恵子/武宮 聡 海岸砂丘の長期的な地形変動特性とその再現 筑波大学 2002

岩松鷹司 メダカと日本人 青弓社 2002

特集 蓮 池

特集 蓮 池

特集 蓮 池

特集 蓮 池

境川や引地川の流路に沿う平野の断面図をつくってみると、相模野台地からの出口から上流に1km以上にわたる全く水平な部分が認められる。現状は、引地川の場合は明治小学校以北の大庭の水田地帯と遊水池となっているところで、藤沢北高校付近までであり、境川の場合は旧藤沢宿以北の、最近俣野(またの)遊水池が造成されたあたりまでである。双方共に遊水池がつくられているということは、ここが水害常襲地帯であることを物語る。

境川や引地川の流路に沿う平野の断面図をつくってみると、相模野台地からの出口から上流に1km以上にわたる全く水平な部分が認められる。現状は、引地川の場合は明治小学校以北の大庭の水田地帯と遊水池となっているところで、藤沢北高校付近までであり、境川の場合は旧藤沢宿以北の、最近俣野(またの)遊水池が造成されたあたりまでである。双方共に遊水池がつくられているということは、ここが水害常襲地帯であることを物語る。

相模湾の沿岸流について見ると、西半分では反時計回りだが、東半分では時計回りだ。

相模湾の沿岸流について見ると、西半分では反時計回りだが、東半分では時計回りだ。

藤沢を出た江ノ電は、すぐに石上停留所に着いた。この停留所は現在のどこにあったかは痕跡がない。現在の石上駅は高砂(たかすな)停留所といった。そこから緩やかな坂を下りきったところで境川の堤防上に出た。そこにあった停留所が川袋(かわぶくろ)である。先にも述べたように、この蛇行が現在の直線的な流路に付け変わったのは、1917(大正6)年だから、江ノ電開通後の15年間は川袋と次の柳小路停留所の間は境川に沿って走っていたことになる。付け替え工事の後でも、1921(大正10)年には9月と10月の2回の大暴風により、旧流路を氾濫水が突進し、江ノ電の土堤を破壊したという。この時には引地川の流路も付け変わっている。最近まで江ノ電には当時の鉄橋の痕跡が見られた。

藤沢を出た江ノ電は、すぐに石上停留所に着いた。この停留所は現在のどこにあったかは痕跡がない。現在の石上駅は高砂(たかすな)停留所といった。そこから緩やかな坂を下りきったところで境川の堤防上に出た。そこにあった停留所が川袋(かわぶくろ)である。先にも述べたように、この蛇行が現在の直線的な流路に付け変わったのは、1917(大正6)年だから、江ノ電開通後の15年間は川袋と次の柳小路停留所の間は境川に沿って走っていたことになる。付け替え工事の後でも、1921(大正10)年には9月と10月の2回の大暴風により、旧流路を氾濫水が突進し、江ノ電の土堤を破壊したという。この時には引地川の流路も付け変わっている。最近まで江ノ電には当時の鉄橋の痕跡が見られた。

居所を建てた。近隣のA家、K家でも大きな池を掘ったり、砂丘を崩してゴルフ練習のための芝生をつくったりした。

居所を建てた。近隣のA家、K家でも大きな池を掘ったり、砂丘を崩してゴルフ練習のための芝生をつくったりした。

航空写真を読む 『鵠沼』83号で、伊藤会長が〈米軍撮影の航空写真について〉と題して報告している1947(昭和22)年2月撮影の航空写真(上図)を読んでみると、蓮池は現在の位置より東にずれていて、蛇行の痕跡が認められる。ところがその北側と東側にも小さな池があって、水がたたえられている。かつての高瀬邸の下の池は、3000坪あったほとんどは埋め立てられ、宅地整備がされているが、まだ家はそれほど建っていない。終戦直後のこととて、畑になっていたであろう。池は若干残されているが、その中央に道路が通り、2つに分断されている。注目すべきは、西方の砂丘の麓にかなり大きな養魚池と思(おぼ)しき池があることで、コンクリートらしい直線の枠で3つに区切られている。この池は一時期釣り堀として利用されていたと聞く。

航空写真を読む 『鵠沼』83号で、伊藤会長が〈米軍撮影の航空写真について〉と題して報告している1947(昭和22)年2月撮影の航空写真(上図)を読んでみると、蓮池は現在の位置より東にずれていて、蛇行の痕跡が認められる。ところがその北側と東側にも小さな池があって、水がたたえられている。かつての高瀬邸の下の池は、3000坪あったほとんどは埋め立てられ、宅地整備がされているが、まだ家はそれほど建っていない。終戦直後のこととて、畑になっていたであろう。池は若干残されているが、その中央に道路が通り、2つに分断されている。注目すべきは、西方の砂丘の麓にかなり大きな養魚池と思(おぼ)しき池があることで、コンクリートらしい直線の枠で3つに区切られている。この池は一時期釣り堀として利用されていたと聞く。

けに応じて、さまざまな支援があった。

けに応じて、さまざまな支援があった。

日大が提案する蓮池ビオトープ

日大が提案する蓮池ビオトープ